BtoBデジタルマーケティングとは?目的や手法を分かりやすく解説

ChatGPTの登場以来、AI技術は急速に注目を集め、GoogleのGeminiをはじめとする多くのAIツールが次々と提供されています。

現在では多種多様なツールが存在し、SEO記事制作に特化したサービスも様々な価格帯で見られるようになりました。

これほどツールが普及する一方で、「生成AIを導入してみたけれど、上手く記事が作れない」「AIを使っても期待通りのアウトプットが出てこない」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論として、AIを活用して評価される記事は作れるものの、2025年3月現在、AIに記事制作の全てを“丸投げ”して高品質なコンテンツを安定して生み出せるレベルには達していないというのが弊社の見解です。

そもそもAIツールを利用する上で、全ての工程をAI任せにするという考え方は、検索エンジンのガイドラインの観点からも現時点では推奨できません。

この記事では、AIの基本的な考え方から、SEOと記事制作のプロである私たちが実際にAIをどのように活用しているか、その具体的なコツや注意点まで詳しく解説します。

LeoSophiaのコンテンツマーケティング支援サービスに関する確認・お問い合わせはこちら>>>

SEO対策に関する無料ホワイトペーパーのダウンロードはこちら>>>

AIを効果的に使いこなし、コンテンツ制作の質と効率を高めるためのヒントを提供できれば幸いです。

目次

AIを活用してSEO的にも、ユーザーニーズ的にも質の高い記事を作ることは可能です。

しかし、質の高いコンテンツを作りながら制作工数を大幅に削減することは、決して簡単はありません。

弊社でも実際にAIを記事制作に導入し、試行錯誤を重ねる中で、制作時間を短縮しつつ質の高い記事を生み出すためには以下の点が重要だと考えています。

これらを見ると、「AIを使っても、結局あまり工数削減にはならないのでは?」と疑問に思われるかもしれません。

実際、弊社での経験上、AI活用によって記事制作の工数を大幅に削減できたケースでも最大で6割減程度、平均すると3割減程度というのが実情です。

とはいえ、例えば1記事あたり10時間かかっていた作業が7時間になれば、その差は決して小さくありません。

創出された時間で他の業務を進められますし、記事制作費という点でもコスト削減に繋がるメリットも期待できます。

重要なのは、AIに全ての作業を丸投げして低品質なコンテンツを量産するのではなく、AIをあくまで制作プロセスの一部を補助するアシスタントとして捉えることです。

最終的には人間の知見と判断によって品質を担保しつつ、トータルでの時間的・費用的コストダウンを目指すという認識を持つことが重要です。

生成AIの利用についてGoogleからペナルティがあるのではないかと心配になる方もいると思いますが、AIライティングであるという理由だけでGoogleから低評価を受けることはありません。

まず大前提として、Googleは公式に「コンテンツの評価において、AIで作られたかどうかは関係ない」と明言しています。

コンテンツの作成方法を問わず、Google 検索で成功を収めるには、E-E-A-T の品質を満たす、オリジナルで高品質な、ユーザー第一のコンテンツの制作を意識する必要があります。

E-E-A-T のコンセプトについては、有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成ヘルプページで確認できます。さらに、このページを更新して、「誰が、どのように、なぜ」という観点からコンテンツ制作の方針を考えるためのガイダンスを追加しました。

AI 生成コンテンツを使用しているかどうかにかかわらず、このような方法でコンテンツを評価することにより、Google 検索システムの評価基準に沿ったコンテンツの作成が可能になります。

このように、Googleはコンテンツの「質」を最も重視しており、その作成方法がAIか人間かは問いません。

ガイドラインにおいても、AIの使用自体が問題視されることはないと明記されています。

AI 生成コンテンツは Google 検索のガイドラインに抵触しますか?

AI や自動化は、適切に使用している限りは Google のガイドラインの違反になりません。検索ランキングの操作を主な目的としてコンテンツ生成に使用すると、スパムに関するポリシーへの違反とみなされます。

ただし、上記の引用文にある「適切に使用している限り」という点が重要です。

例えば、AIを使って検索ランキング操作を目的とした低品質なコンテンツを大量生産するような行為は、Googleのスパムに関するポリシーに違反し、ペナルティを受けるリスクが高まります。

もっとも、これはAI利用に限った話ではなく、人間が手作業で低品質なコンテンツを大量に作成した場合も同様に問題視されます。

あくまでGoogleは「作成方法ではなく、コンテンツの内容(質)を評価する」という立場なのです。

AI が生成するコンテンツは検索で上位に表示されますか?

AI を使用したからといってランキングに関して特別なメリットがあるわけではありません。有用、有益なオリジナル コンテンツで、E-E-A-T の基準を満たすものは、検索で上位に表示される可能性が高くなります。作成方法ではなく、内容が評価の対象となります。

AIという手法自体がGoogleから直接的に低評価を受ける原因にはなりません。

しかし、AIを活用する場合であっても、ユーザーにとって価値のある、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たした高品質なコンテンツを作成するという姿勢が、SEOの観点からも不可欠であると言えます。

AIで記事制作する際のポイントを紹介します。

Aをどう活用すればいいか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

AIツールを効果的に活用するためには、その基本的な仕組みを理解しておくことが役立ちます。

特に、ChatGPTやGeminiなどに代表される生成AIの多くは、「大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)」と呼ばれる技術を基盤としています。

これらは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習し、そのデータに基づいて次に来る単語の確率を予測しながら文章を生成しています。

この仕組みを知っておくと、AIが意図しない挙動を見せたり、事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成したりする理由を推測しやすくなります。

例えば、以下のような特性を理解していれば、AIのアウトプットを鵜呑みにせず、適切な対応(ファクトチェックや指示の修正など)を取ることが可能になります。

基本的な知識は記事制作だけでなくAIを使いこなす上でも活きてきますので、インプットを進めていくことがおすすめです。

AIを用いた記事制作を効率化する上で、記事制作の各工程で使用する「プロンプト」をあらかじめ準備しておくことを強く推奨します。

プロンプトとは、AIに対して具体的な指示や命令を与えるための短い文章のことで、指示がなければ、AIは何を生成すればよいか分かりません。

質の高いアウトプットを引き出すためには、質の高いプロンプトが不可欠となってきます。

効果的なプロンプトを作成する際のポイントは以下の通りです。

| 役割 | 詳細 |

| 目的を明確にする | 「誰に」「何を」伝えたいのか、記事のゴールは何かを明確に指示します。 |

| 指示は具体的にする | AIは抽象的な指示よりも、「〇〇について、△△の観点から、□□文字程度で説明してください」といった具体的な指示を好みます。 |

| 役割を与える | 「あなたはプロの編集者です」「あなたはSEOの専門家です」のように役割を与えることで、AIがその役割になりきり、アウトプットの質が向上することがあります。 |

また、記事制作においては、特に以下の工程で使うプロンプトを事前に用意しておくとスムーズです。

プロンプトは一度作ったら終わりではなく、実際にAIを使いながら、より良いアウトプットが得られるように継続的に改善していくことが重要です。

AIは記事構成案のたたき台を作るのに非常に役立ちますが、最終的な構成は人間が主体となって作り込むことを強く推奨します。

AIが生成した構成案をベースにする場合でも、例えば以下の観点において、人間の目で厳しくチェックし修正・追記する必要があります。

弊社としては、特にこの構成作成のフェーズにこそ、人間の時間と知見をしっかり投入するべきだと考えています。

質の高い記事、すなわちユーザーニーズを満たし、SEO効果も期待できる記事を作る土台は構成にあるため、構成作成にはリソースを割くことがおすすめです

良質なアウトプットのためには、人間と同様に、AIにも十分かつ明確な指示が必要となります。

記事の骨子となる構成がしっかりしていれば、その後のAIによる執筆の質も向上するため、例えば各見出しでAIに執筆してほしい内容の要点や指示をメモ書きとして残し、執筆時にまとめて入力することも効果的です。

AIが生成するコンテンツの品質を向上させる上で、AIに追加で情報を提供するというアプローチは非常に有効です。

AIは基本的に、事前に学習した膨大なデータに基づいて文章を生成しますが、学習データが古かったり、特定の専門分野に関する情報が不足していたりすることも少なくありません。

そのため、記事に含めて欲しい独自のデータ(社外秘でない範囲で)や、公開されている最新情報などを適切に与えることで、より文脈に沿った質の高い執筆が期待できます。

もしAIが期待通りのアウトプットを出してこない場合は、参考にして欲しい記事(競合記事など)や関連資料を提示し、それを踏まえて生成するよう指示するのがおすすめです。

ただし、ここで重要なのが情報を「過不足なく」提供する、という点です。

記事のテーマと関係のない情報を与えたり、逆に関連情報であっても量が多すぎたりすると、AIの出力精度が低下したり、そもそも情報量の上限(トークン数制限など)で受け付けられなかったりする場合があります。

AIライティングのフローにコンテンツSEOの考え方を効果的に落とし込むためには、必要な情報を適切な量だけ厳選してAIに与えるようにしましょう。

AIライティングでSEO効果を狙う上で、人間側のSEOに対する深い理解は不可欠です。

基本的なSEO対策が施されているか、構成案が検索意図を的確に反映しているかといった点を、人間が判断できなければなりません。

最近のAIは高性能なので、「この記事をSEO対策してください」と指示すれば、それらしい見出し構成やキーワード配置を提案してくるかもしれません。

しかし、その提案が本当にターゲットキーワードに対して有効なのか、最新のGoogleの評価基準に照らして適切なのかを最終的に判断するにはSEOの知識を持った人間が必要です。

AIの提案を鵜呑みにしてしまうと、検索上位表示に繋がらないばかりか、低品質コンテンツを量産してしまい逆効果になる可能性すらあります。

AIを活用して質の高い記事を制作し、SEOで成果を出すためには、「コンテンツSEO」「記事制作」「AI活用」という、3つの領域に関する知識とスキルをバランス良く組み合わせることが重要になると言えるでしょう。

関連記事: SEOとは?種類や仕組みなどの基礎知識から必要な施策まで分かりやすく解説

記事制作の各工程でおすすめのAIツールと、その具体的な活用方法を解説します。

| 工程 | おすすめAIツール |

|---|---|

| キーワード選定 | ・ChatGPT ・Gemini |

| リサーチ | ・Genspark ・ChatGPT ・Gemini |

| 各種分析の深掘り | ・ChatGPT ・Gemini |

| 構成作成 | ・ChatGPT ・Gemini ・Claude |

| 執筆 | ・ChatGPT ・Gemini ・Claude |

| ファクトチェック | ・Genspark ・ChatGPT ・Gemini |

| 品質チェック・校正校閲 | ・ChatGPT ・Gemini ・Claude |

多くの工程はChatGPTかGeminiがあれば対応可能です。まずは無料プランで両方を試し、ご自身に合うと感じる方から使い始めてみるのが良いでしょう。

以下では、上記の各工程における具体的なAI活用方法について詳しく解説していきます。

AIの持つ幅広い知識やデータ分析能力を活用すれば対策キーワードの候補を洗い出すことは可能なため、キーワード選定に活用するのであれば、ChatGPTやGeminiがおすすめです。

しかし、キーワードの検索ボリュームや競合性といった詳細な分析まで含めると、現時点では専用のSEOツールを利用する方が効率的かつ高精度な場合が多いでしょう。

SEO対策された記事を制作するという観点では、AIはアイデア出しの補助やざっくり洗い出したいときに一時的に使うのがおすすめです。

関連記事: SEOにおけるキーワード選定!誰でもできるやり方を教えます

記事執筆に必要な情報収集(リサーチ)において、リサーチ以外にも多目的に活用したい場合は、Genspark・ChatGPT・Geminiの3つがおすすめです。

上記のツールに備わっているDeepResearch機能は、情報源を明示しながら深いリサーチを行ってくれるため、信頼性の確認がしやすく便利です。

記事制作においては、AIツールを活用しながら自身でも検索エンジンを使い、より多角的に情報源を見つけることでコンテンツの幅が広がります。

検索エンジンだけでは見つけにくいPDFや外国の文献などを拾ってきてくれることもあるため、まだ使ったことがない人は一度試してみてください。

ただしDeepResearch機能は基本的に無料版だと回数制限があるため、AIツールに費用をかけられない場合は、ChatGPTやGeminiでも十分でしょう。

他にもPerplexityやFeloなど、リサーチに特化したAIツールも存在します。

AIにあまり触れたことがない方は、いくつか試してみて最も使いやすいと感じるツールを選ぶのがおすすめです。

キーワード分析・競合記事の分析・ペルソナ設定やユーザーニーズの深掘りといった、記事制作前の重要な分析作業にもAIは役立ちます。

特にChatGPTの「o1」やGeminiの「Advanced」のような高性能な「推論」モデルは、データから深い示唆を得たい場合に有効です。

競合記事のURLや内容をAIに読み込ませて、以下のようなプロンプトで分析を依頼したり、ペルソナ案や想定されるニーズを出してもらったりするのがおすすめです。

プロンプト例

ただし、AIの分析結果を鵜呑みにするのではなく、あくまで自分で思考するための「糸口」や「壁打ち相手」として活用しましょう。

AIにターゲットキーワードや想定読者、盛り込みたいトピックなどを指示し、記事構成案の「たたき台」を作成してもらうことでベースとなる構成案を短時間で出力できます。

おすすめツールとしてはChatGPT・Gemini・Claudeが挙げられ、構成作成に使う際は、スタンダードなモデル※を使うのがおすすめです。

※GPT4-o・Gemini2.0・Claude3.7Sonnetなど

これは出力の安定性という観点で、純粋な推論に特化したモデルよりもバランスの取れたモデルの方が構成作成には向いている場合があることが理由となっています。

※2025年3月末現在

例えば以下のようなプロンプトで依頼します。

# 指示書

あなたは経験豊富なSEOコンテンツエディターです。

以下の条件に基づいて、読者の検索意図を満たす高品質なブログ記事の構成案を作成してください。

## 条件

* **ターゲットキーワード:** [ここに対策キーワードを入力]

* **想定読者(ペルソナ):** [ここに読者像を入力(例:コンテンツ制作に課題を持つ中小企業のWeb担当者)]

* **この記事を読むことで読者が得られること:** [ここに記事のゴールを入力(例:AIライティングの具体的な活用法と注意点を理解できる)]

* **必ず含めてほしいトピック:**

* [含めたい内容1]

* [含めたい内容2]

* [含めたい内容3]

* **構成レベル:** H1, H2, H3で見出しを作成してください。

* **出力形式:** Markdown形式で出力してください。構成作成時は、AIとチャットで対話しながら構成を練り上げていく方法もあれば、最初にAIにベース案だけ作ってもらい、その後は人間が主体となって完成度を高めていく方法もあります。

どちらの場合でも、最終的な構成の品質は人間が担保するという意識が重要ですので、やりやすい方で試してみましょう。

構成作成時にも、対策キーワードで上位表示されている記事の内容をAIに追加情報として与えると、より精度の高い構成案が出力されやすくなります。

完成した構成案に基づいて本文の執筆をAIに任せることで、ライティング時間を大幅に短縮できます。

時短を実現していく上で、弊社が意識しているポイントは以下の通りです。

| ポイント | 詳細 |

| 新しいチャットで執筆を開始する | ・AIは参照すべき情報が限定された方が、指示に沿った文章を出力しやすい |

| 執筆用プロンプトを用意する | ・事前に「以下の構成案と指示に基づき、〇〇なトーンで本文を執筆してください」といった基本の執筆プロンプトを用意しておくと効率的 |

| 小分けにして執筆させる | ・一度に記事全体の執筆を指示するのではなく、見出し3〜4つ程度のブロックに分けて執筆を依頼がおすすめ ・多くのAIには一度に出力できる文字数(トークン)に制限があるため、小分けにする方がエラーを防ぎ、品質もコントロールしやすくなる |

| AIへ早めにフィードバックする | ・最初のブロックを執筆させた段階で、「もっと具体例を加えて」「専門用語を避けて」といったフィードバックを与えると、AIはその指示を学習し、以降のブロックの執筆にも反映してくれる傾向がある |

以下にプロンプト例を紹介しますので、まだ一度も試してみていない方は作成したい記事の内容に合わせてご活用ください。

#役割

あなたは [専門分野] に詳しいプロのライターです。

以下の構成案の一部([対象の見出し番号やタイトル])について、本文を執筆してください。

## 構成案(抜粋)と執筆のポイント

---

### <H3>[見出しタイトルA]</H3>

* [この見出しで伝えたい要点、含めるべき情報、執筆の方向性など]

### <H3>[見出しタイトルB]</H3>

* [この見出しで伝えたい要点、含めるべき情報、執筆の方向性など]

---

## 執筆条件

* 想定読者: [ペルソナ]

* 文体・トーン: [例:ですます調、専門的だが初心者にも分かりやすく]

* 注意点: [例:専門用語には簡単な注釈を、具体的な事例を交えて説明]先ほど生成した「[対象の見出しタイトル]」部分の文章について、フィードバックです。

* **良い点:** [具体的に良かった点(あれば)]

* **修正依頼:**

* [修正してほしい点1(例:専門用語が多いので、より平易な言葉に置き換えてください)]

* [修正してほしい点2(例:説明が抽象的なので、具体的な事例や数値を加えてください)]

* [修正してほしい点3(例:文章が少し硬いので、もう少し読者に語りかけるようなトーンに調整してください)]

上記を反映して、文章を修正してください。AIが生成した文章には、誤った情報(ハルシネーション)が含まれる可能性があるため、公開前には必ず人間によるファクトチェックが不可欠です。

その上で、補助的な手段としてAIにもファクトチェックやセルフチェックをさせるのがおすすめです。

おすすめAIツール

Gensparkは自動でファクトチェックを行う機能があり、結果が出るまでの5分~30分かかるものの、実行後は放置しておけるため非常に便利です。

ChatGPTやGeminiで活用する場合は、「以下の文章に事実と異なる点や不確かな情報はありませんか?ファクトチェックしてください」といったプロンプトで指示します。

同じチャット内で執筆を続けている場合は「ここまでの内容をセルフチェックして、誤りがあれば指摘してください」のように指示も効果的です。

YMYL領域に関する記事の場合は、関連するガイドラインや法律の条文などをAIに資料として与え、それに基づいてチェックさせる方法も有効ですので、ぜひ試してみてください。

誤字脱字や文法的な誤り、不自然な表現などがないかを確認する校正・校閲作業にもAIは活用できます。

AIによるチェックと人間によるチェックを組み合わせることで、ダブルチェック体制を敷き、記事の品質をより高めることが可能です。

プロンプトはシンプルに「以下の文章について、文法的な誤り、不自然な表現、誤字脱字がないかチェックし、修正案を提示してください」といった内容が効果的です。

主にChatGPT・Gemini・ Claudeがおすすめですが、校正校閲であれば無料版でも十分に効果を実感できますので、まずはAIを試してみたいという方はこの工程で使用してみてください。

AIは人間が見落としがちな細かなミスを発見するのに役立つため、品質担保に活用していきましょう。

▼コンテンツSEOについて知りたい方はこちら

関連記事: 【コンテンツSEO】とは?効果やメリットをわかりやすく解説

AIを記事制作に導入する主なメリットを3つ紹介します。

適切に導入・活用することで期待できる点について、詳しく解説していきます。

AIを記事制作プロセスに組み込む最大のメリットの一つは、制作全体の効率化です。

従来、多くの時間を要していた以下のような作業は、一部または大部分をAIに任せることが可能です。

部分的でもAIを使って各工程を効率化することで、人間にしかできない付加価値の高い作業に集中できるようになります。

例えば記事の根幹である構成作成に時間をかけたり、E-E-A-Tの担保、オリジナリティの高い画像作成といった、コンテンツをより高める点にリソースを割くことが可能です。

本文のライティングにかかる時間を大幅に短縮しやすい点も大きなメリットです。

人間がゼロから文章を書き起こす場合、構成に沿って適切な表現を選び、論理的に文章を組み立てるのには相応の時間がかかります。

一方でAIは、構成案やプロンプトといった明確な指示があれば、驚くほどのスピードで文章を生成することができます。

もちろん、生成された文章の質は指示内容に依存しますが、たたき台となる文章が短時間で手に入ることで、執筆プロセス全体のスピードアップに繋がります。

特に質の高い構成案と明確な執筆指示を用意することが、このメリットを最大限に引き出す鍵となります。

AIを活用することで記事制作の効率化と時間短縮が実現でき、結果的にコンテンツ制作にかかる全体的なコスト(費用と時間)の削減に繋がります。

弊社の事例ではAI活用により平均して3割程度の工数削減が見込めており、例えば1記事10時間かかっていたものが7時間になれば、その分の人件費を削減できます。

あるいは、同じリソースでより多くの記事を制作することも可能になるでしょう。

内製だけでなく、外部ライターへの依頼費用やディレクション工数も、AIの補助によって最適化できる可能性があります。

ただし、重要なのはAI導入によって品質を維持・向上させながらコストを最適化するという視点です。

単に安価な低品質コンテンツを量産するのではなく、AIを賢く活用することで、費用対効果の高いコンテンツ制作体制を構築することが必要となります。

AIでの記事制作は多くのメリットがありますが、導入・活用にあたっては注意すべき点もいくつか存在します。

リスクを理解し、適切に対処することが、AIを安全かつ効果的に活用するための鍵となるため、AIの使用を考えている方は必ず確認してください。

AIで制作した記事は著作権・剽窃の観点で問題ないかチェックを欠かさないようにしましょう。

AIが生成した文章が、意図せず既存のコンテンツと酷似してしまったり、著作権を侵害してしまったりするリスクはゼロではありません。

AIはインターネット上の膨大なテキストデータを学習しているため、その学習元コンテンツの一部をそのまま、あるいは少し変えただけで出力してしまう可能性があるためです。

対策としては、生成された文章をCopyContentDetectorなどの剽窃チェックツールにかけることが有効ですが、それ以上に重要なのは、人間による最終的なチェックと編集になります。

AIが生成した文章をそのまま公開するのではなく、独自の視点や表現、最新情報を加筆・修正することで、オリジナリティを高めつつ剽窃のリスクを低減させるようにしましょう。

AIで生成した見出しや本文が、不自然な文章やキーワード配置になっていないか確認しましょう。

AIは流暢な文章を生成できますが、時として人間が読むと不自然に感じられる表現や、同じ言い回しの繰り返しが見られることがあります。

また、文脈に合わない単語を選んでしまったり、文章全体のトーンが一貫していなかったりすることも、「AIっぽさ」として指摘される点です。

さらに、SEOを意識するあまり、「キーワード〇〇を△回使って」のような単純な指示を繰り返すと、AIが不自然な形でキーワードを詰め込んでしまうリスクもあります。

これらは読者の体験を損なうだけでなく、Googleからスパムと判定される可能性も高めてしまう可能性もあるでしょう。

こうした問題を避けるためには、AIが生成した文章を人間が注意深く読み返し、自然で読みやすい表現に修正する工程が不可欠です。

文章の流れを整え、トーンを統一し、キーワードが文脈に沿って適切に使用されているかを確認する、編集者としてのスキルが求められます。

記事に誤情報が含まれないよう、ハルシネーションに注意しましょう。

ハルシネーション(Hallucination:幻覚)とは、AIが事実に基づかない誤情報を、さも真実であるかのように生成してしまう現象です。

AIは学習データに基づいて「それらしい」文章を生成しますが、その内容が事実かどうかを自己検証する能力は完全ではありません。

そのため、統計的に確からしいというだけで、実際には間違っている情報を出力してしまうことがあります。

特に、読者の健康や財産に関わるYMYL(Your Money or Your Life)領域のコンテンツなど、情報の正確性が極めて重要な分野では、ハルシネーションは致命的な問題になり得ます。

AIが生成した情報は絶対に鵜呑みにせず、必ず人間による徹底的なファクトチェックを行うようにしましょう。

最後に、AIに関して多くの方が疑問に思う点やよくある質問について回答します。

疑問がある方はここで解消してください。

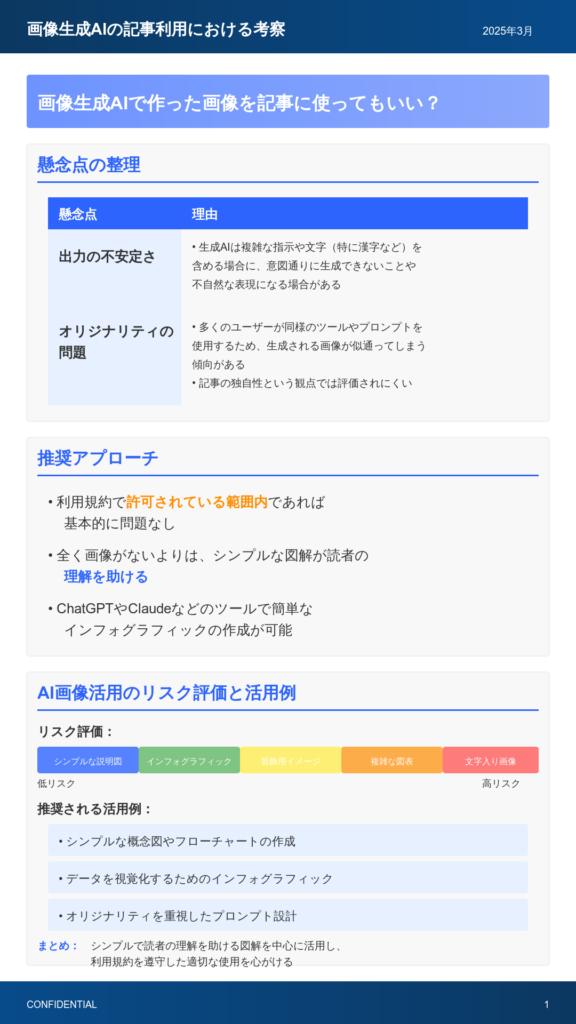

利用する画像生成AIサービスの利用規約で許可されている範囲内であれば、基本的に使用しても問題ありません。

ただし、2025年3月現在、記事コンテンツへの積極的な利用を強く推奨するには、まだいくつかの懸念点があります。

| 懸念点 | 理由 |

| 出力の不安定さ | ・生成AIは、特に複雑な指示や、画像内に文字(特に漢字など)を含める場合に、意図通りに生成できなかったり、不自然な表現になったりする場合がある |

| オリジナリティの問題 | ・多くのユーザーが同様のツールやプロンプトを使用するため、生成される画像が似通ってしまう傾向がある ・記事の独自性という観点では、フリー素材や独自に作成した図解に比べて評価されにくい可能性もある |

とはいえ、全く画像がないよりは、簡単なイメージ図や説明図などがある方が読者の理解を助けます。

そのため、状況に応じて、シンプルな画像の生成にAIを活用するのは有効な選択肢となり得るでしょう。

例えば、ChatGPTだけでなくClaudeのようなツールでも、簡単なインフォグラフィック(情報を視覚的に表現した図)を作成することが可能です。

いわゆるAIチックな画像ではないものも作成可能ですが、上記のように漢字の表記がおかしくなってしまうなどの問題はあるので、使用には注意が必要です。

結論、リライトでも十分に活用できます。

特に、文章表現を少し変えたい場合や冗長な部分を要約したい場合など、部分的なリライト作業には非常に有効です。

また、公開後の記事の成果を見ながら、タイトル・導入文・特定の見出しの内容などを素早く修正・改善してPDCAサイクルを回す際にも、AIを活用することで効率化が図れます。

AIに詳しい読者や編集者には「AIが書いた文章だ」と見抜かれてしまう可能性があります。

AIには特有の言い回しや表現の癖があるため、AIが生成した文章を全く編集せずにそのまま公開した場合や、十分な指示・情報なしに生成させた場合は、似通った文章になりがちだからです。

これを避けるためには、AIに文章を生成させる際に、参考にしてほしい文体やトーンを示す追加学習情報を与えたり、人間による丁寧な編集・手直し(リライト)を加えることが不可欠です。

AIらしさを消し、自然でオリジナリティのある文章に仕上げるためには、最終的な人間の調整が重要になります。

AIは適切に活用すれば、質の高い記事制作を効率化する強力なツールとなり得ますが、その真価を引き出すには人間の知識とスキルが不可欠です。

AIで質の高い記事を安定して制作し、特にSEOで成果を出すことは、「コンテンツSEO」「記事制作」「AI活用」という3つの異なる領域への深い理解が求められます。

また、AIツールに慣れて、既存の制作フローに効果的に組み込むまでにはある程度の時間と試行錯誤が必要です。

実際にSEO支援や記事制作を行っている弊社でも、AI導入初期にはツールの検証やプロンプト開発、フローの見直しなどで一時的に工数が増加した時期もありました。

そのため、社内に記事制作やSEOに関する知見が十分にない場合、AIを導入しても期待したような成果が得られない可能性は十分に考えられるでしょう。

もし、貴社が「AIを活用して質の高いコンテンツでSEOを強化したい」と考えているものの、社内に十分なノウハウやリソースがないとお感じであれば、記事制作とコンテンツSEOの両方に精通した専門業者に支援を依頼するのもおすすめです。

専門家と協働することのメリットの1つとして、早期に質の高いコンテンツ制作を実現し、その過程で社内にノウハウ(ナレッジ)を蓄積していくことが可能です。

そうして基盤を固めた上で将来的な内製化を目指すという方法もあるため、はじめは外注化を検討する企業様も多く存在します。

弊社LeoSophiaでは、長年のSEO支援で培った知見とコンテンツ制作への深い理解を組み合わせ、お客様のビジネス成長に貢献するマーケティングをご支援しております。

AIを活用した事例もございますので、記事制作やオウンドメディアの運用でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

| LeoSophiaの支援内容や外注費用はこちらの資料から確認いただけます! |

オウンドメディア支援内容を紹介しています。 ▼このような方におすすめです ・オウンドメディアの運用、なにから始めれば良い? ・オウンドメディアの運用で思うように効果が表れない… ・リソース不足で外注を検討している ・すでに外注しているが他の支援も検討中 無料相談もご用意しておりますので、お気軽にご活用ください。 |

記事カテゴリー

人気記事