【マーケティングリサーチ】EC事業者の本音が明らかに!集客と売上向上に求められる最適施策とは

フードデリバリーサービスは、現代の働き世代の生活を支える重要なサービスとして定着している一方で、「利便性」や「価格」などの課題で利用したことがないという人も少なくありません。

本記事では、全国の20代から50代の男女500名を対象にフードデリバリーの利用目的やトラブルの実態について調査を実施しました。

株式会社Leo Sophiaでは集客に課題のある企業様へSEOオウンドメディアの運用支援を行っております。

これまでの事業開発の経験を活かして、クライアントのビジネス課題の克服をSEOの面から支援するサービスを展開しています。

【調査概要】

目次

選択肢

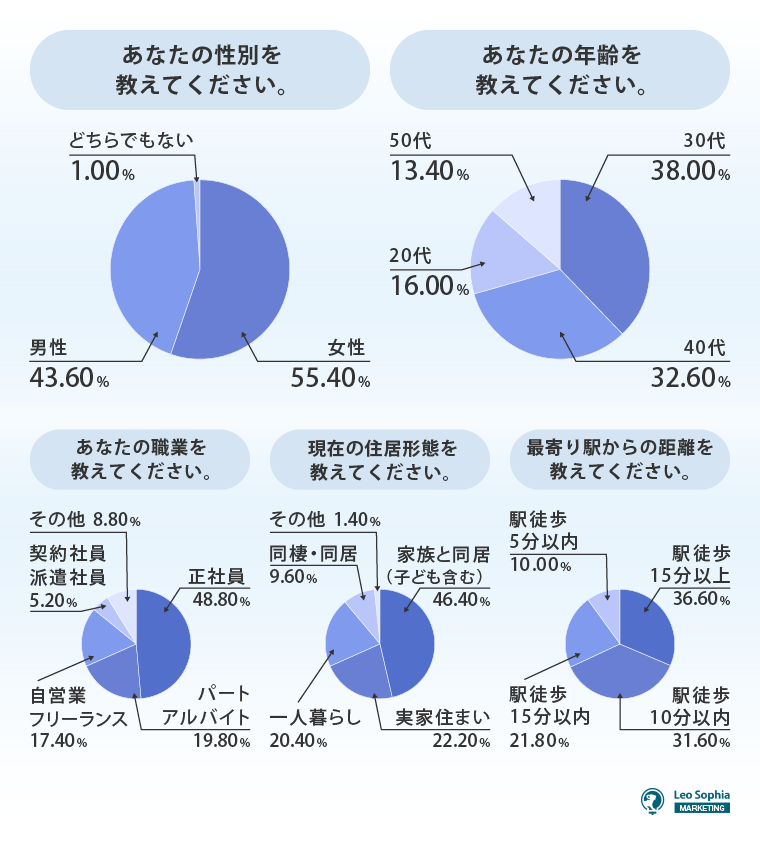

▼性別

▼年齢

▼職業

▼居住形態

▼最寄り駅からの距離

今回の調査では、20代~50代の働き世代の方500名を対象にアンケートを行いました。

調査対象者の基本属性を分析すると、性別は男性が43.6%(218人)、女性が55.4%(277人)、その他が1.0%(5人)となっており、やや女性の回答者が多い結果となっています。年齢層は30代が38.0%(190人)と最も多く、次いで40代が32.6%(163人)となっており、この二つの年代で全体の70.6%を占めています。

職業については、正社員が48.8%(244人)と約半数を占め、住居形態では「家族と同居(子ども含む)」が46.4%(232人)と最も多く、世帯構成の違いによるフードデリバリーの利用傾向が見受けられます。

以降の分析では、これらの基本属性による違いにも着目しながら、フードデリバリーサービスの利用実態について詳しく見ていきます。

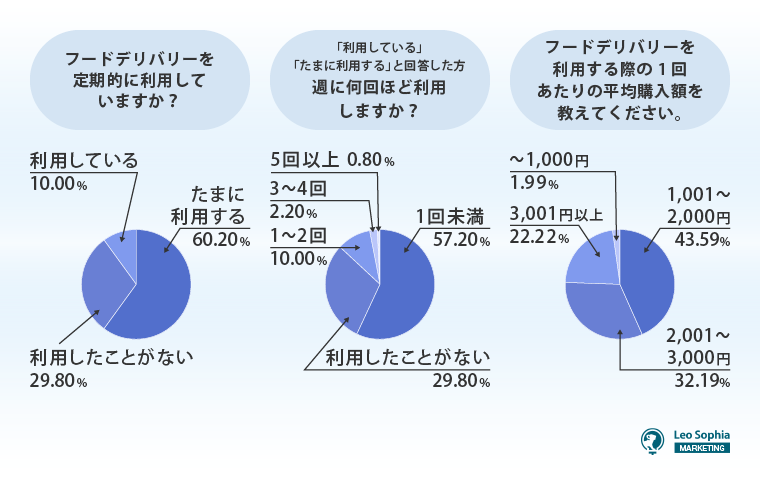

選択肢

調査の結果、フードデリバリーサービスの利用経験者は全体の70.2%(351人)に上り、その中でも「家族と同居(子ども含む)」の世帯が47.58%(167人)と最も高い割合を示していることが明らかになりました。

利用頻度を詳しく見ていくと、「たまに利用する」が60.2%(301人)と最も多く、「定期的に利用している」が10.0%(50人)となっています。一方で、「利用したことがない」との回答は29.8%(149人)でした。

利用者の住居形態別の内訳を見ると、以下のような特徴が見られます。

| フードデリバリーを利用している人の住居形態 | |

| 家族と同居(子ども含む) | 47.58%(167人) |

| 一人暮らし | 22.22%(78人) |

| 実家住まい | 17.09%(60人) |

| 同棲・同居 | 11.68%(41人) |

| その他 | 1.42%(5人) |

この結果から、子どものいる世帯でフードデリバリーサービスの利用が特に多い傾向が見られます。これは、育児や家事の負担が大きい世帯において、フードデリバリーが時間的・労力的な負担軽減の手段として活用されている可能性を示唆しています。

また、一人暮らしの利用者も22.22%と比較的高い割合を示しており、単身世帯における食事の選択肢としてもフードデリバリーが定着していることが分かります。

調査の結果、フードデリバリーサービスの利用は都市部、特に首都圏と関西圏での利用が顕著であることが明らかになりました。

居住地と利用頻度の関係を分析すると、以下のような特徴が見られます。

| 地域区分 | 定期的に利用 | たまに利用 | 利用なし |

| 首都圏 | 10.71%(21人) | 63.78%(125人) | 20.41%(50人) |

| 関西圏 | 14.58%(14人) | 64.58%(62人) | 20.83%(20人) |

| その他 | 6.88%(15人) | 52.29%(114人) | 40.83%(89人) |

首都圏や関西圏などの都市部では、約8割の人がフードデリバリーサービスを利用した経験があり、定期的な利用者の割合も比較的高いことが分かりました。未利用者は2割程度にとどまっており、フードデリバリーサービスが日常的な食事の選択肢として定着していることがうかがえます。

一方、その他の地域では、定期的な利用者の割合が低く、未利用者が4割を占めているという特徴が見られます。

この地域による利用率の差は、サービスの提供エリアや対応店舗数の違いが大きく影響していると考えられます。特に、都市部では飲食店の数が多く、配達員の確保も比較的容易であることから、サービスの利便性が高くなっていると言えるでしょう。

選択肢

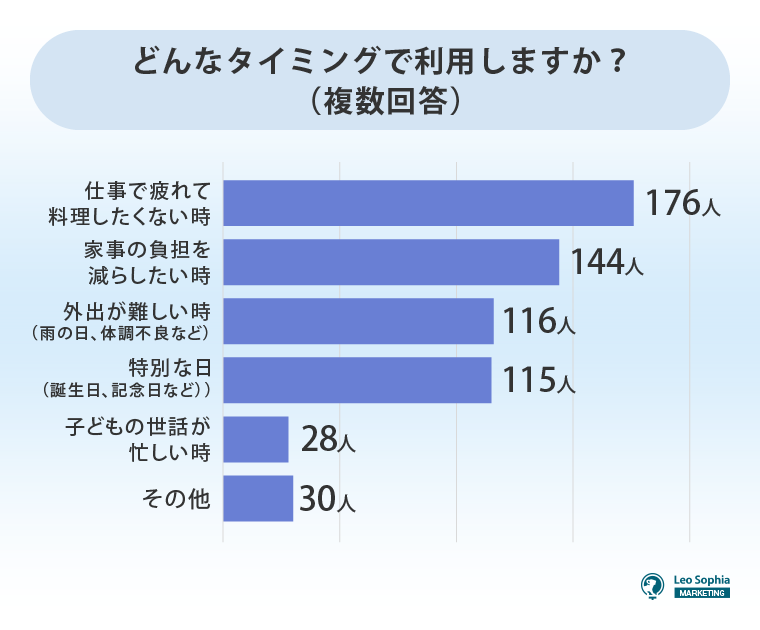

フードデリバリーサービスの利用タイミングについて調査したところ、「仕事で疲れて料理したくない時」が176人で最も多く、次いで「家事の負担を減らしたい時」が144人となり、日常生活における負担軽減のツールとして活用されている実態が明らかになりました。

フードデリバリーサービスは、特に仕事や家事による身体的・精神的負担が大きい際の食事手段として選択されていることが分かります。

また、「その他」の回答からは、フードデリバリーサービスが日常的な食事の負担軽減だけでなく、来客時の対応や特別な機会の食事手段としても活用されていることが分かります。特に、キャンペーンやクーポンを活用した計画的な利用も見られ、価格を意識した賢い使い方も定着していることが分かりました。

一方、住居形態別にみてみると、フードデリバリーサービスの利用目的に顕著な違いが見られることも明らかになりました。

| 住居形態 | 家族と同居(子どもを含む) | 一人暮らし | 実家暮らし |

| 仕事で疲れて料理したくない時 | 79人 | 50人 | 21人 |

| 家事の負担を減らしたい時 | 84人 | 22人 | 23人 |

| 特別な日(誕生日、記念日など) | 54人 | 23人 | 23人 |

| 外出が難しい時 | 58人 | 24人 | 13人 |

| 子どもの世話が忙しい時 | 26人 | ー | 2人 |

| その他 | 12人 | 6人 | 8人 |

※複数回答

これらの結果から、家族世帯では家事全般の負担軽減ツールとして、一人暮らしでは仕事疲れの際の食事手段として、実家暮らしでは特別な日のイベント利用など、それぞれの生活スタイルに応じた異なる目的でフードデリバリーサービスが活用されていることが分かります。

特に注目すべき点として、家族世帯における「子どもの世話が忙しい時」の利用は、育児中の家庭特有のニーズを示しており、フードデリバリーサービスが子育て世帯の食事準備の負担軽減に貢献していることが示唆されます。

選択肢

選択肢

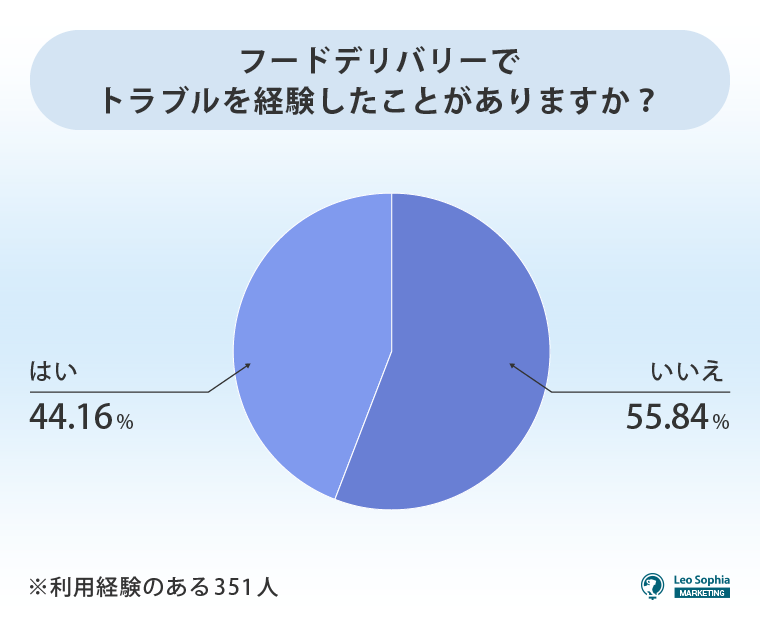

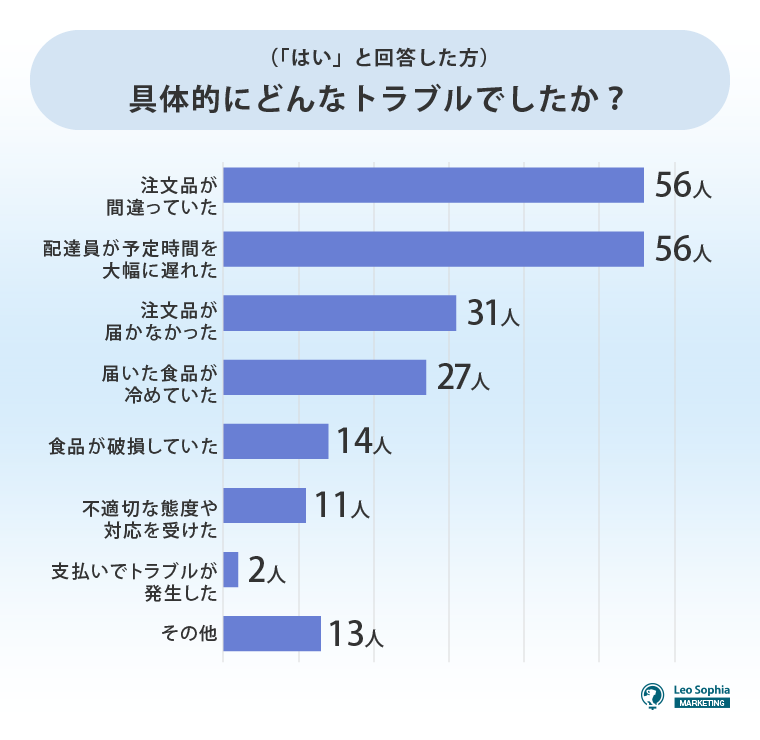

フードデリバリーサービスの利用経験者のうち、44.16%(155人)がなんらかのトラブルを経験していると回答し、その内容として「注文品が間違っていた」「配達員が予定時間を大幅に遅れた」がともに56人で最も多い結果となりました。

この結果から、商品の品質管理や配達時間の正確性に関する課題が特に顕著であることが分かります。また、食品の温度管理や破損といった品質に直結する問題も一定数回答が挙がっており、サービスの質の向上が求められている実態が明らかになっています。

選択肢

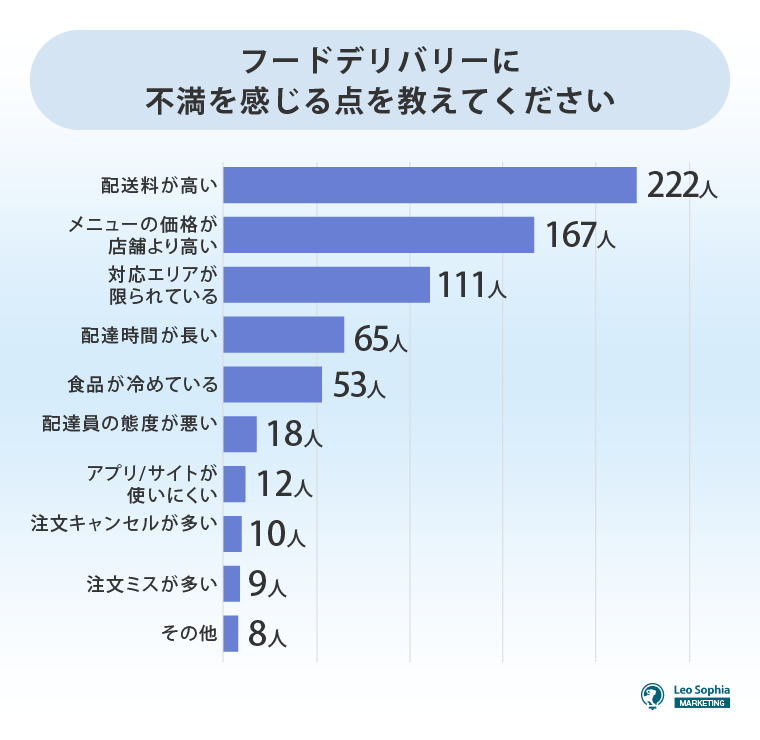

一方、日常的な不満点としては「配送料が高い」という回答が222人と最も多く、次いで「メニューの価格が店舗より高い」が167人となっており、価格面での課題が特に大きいことが明らかになりました。

特に注目すべき点として、価格に関する不満(配送料・メニュー価格)が上位を占めており、これは未利用者の理由として最も多く挙げられたものと一致しています。また、サービスの地理的な制限に関する不満も多く、今後のサービス展開における重要な課題の一つとして浮かび上がっていると言えるでしょう。

フードデリバリーサービスの継続的な発展のためには、価格設定の最適化とサービス品質の向上が不可欠であることを示唆しています。特に、配送料の見直しや配達時間の正確性向上、品質管理の徹底などが、優先的に取り組むべき課題として考えられます。

選択肢

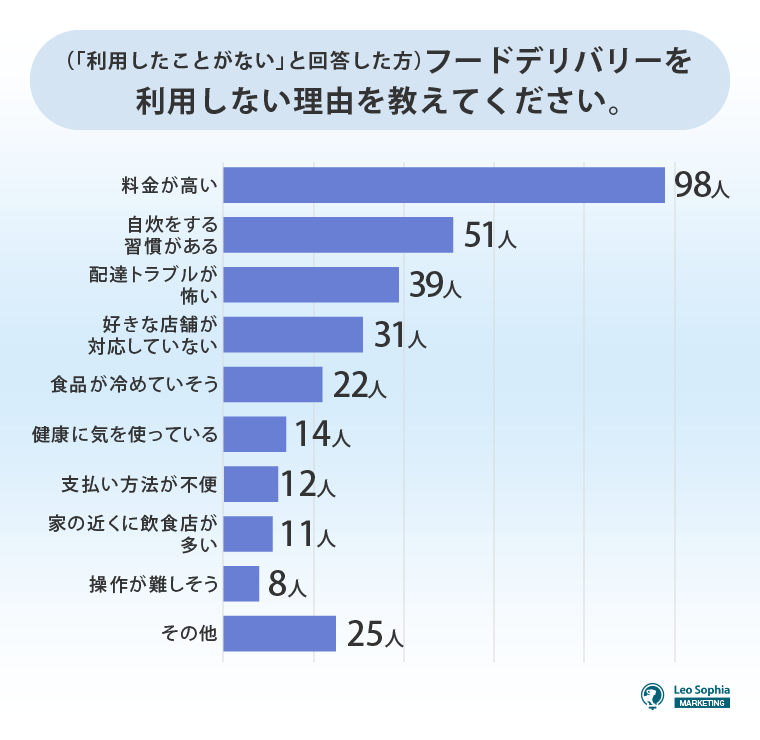

フードデリバリーサービスを利用したことがない149人に対して利用しない理由を調査したところ、「料金が高い」が98人で最も多く、価格が最大の障壁となっていることが明らかになりました。

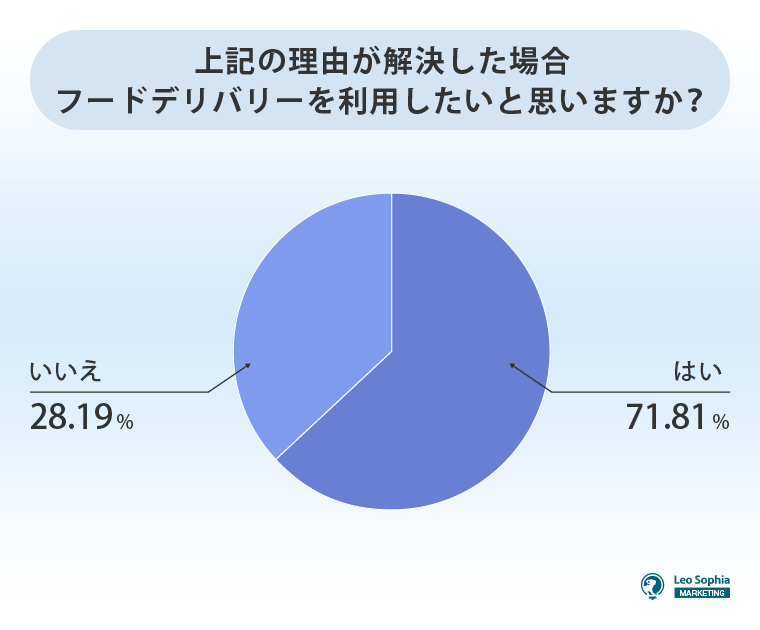

ただしこれらの理由が解決された場合、71.81%(107人)が「フードデリバリーを利用したい」と回答しており、潜在的な需要の高さが見受けられます。

また、「自炊をする習慣がある」「健康に気を使っている」といった回答からは、健康志向の消費者に向けたアプローチも重要であることが示唆されています。栄養バランスの良いメニューの提供など健康を意識した取り組みが求められていると言えるでしょう。

これらの課題に対応することで、現在の未利用者の多くがサービスを利用する可能性があり、市場の更なる拡大が期待できます。

今回の調査では、フードデリバリーサービスが働き世代を中心に幅広く利用されている実態が明らかになりました。

調査結果からは、フードデリバリーサービスは現代の働き世代の生活を支える重要なインフラとして機能している一方で、価格設定やサービス品質の面で改善の余地があることが示されています。特に、価格の最適化・品質管理の徹底・サービスエリアの拡大などの課題に取り組むことで、さらなる市場拡大の可能性があると考えられます。

また、家族構成や生活スタイルによって異なるニーズが存在することも明らかとなり、よりきめ細かなサービス展開の必要性も示唆されています。今後は、これらの多様なニーズに応えながら、サービスの質的向上と価格面での最適化を図ることが、フードデリバリーサービスの持続的な発展には不可欠と言えるでしょう。

記事カテゴリー

人気記事