生成AI時代に必須のLLMO対策とは?AIO・SEOとの違いや今すぐ始めるべき対策を解説

SEOにおける更新頻度は、多くのサイト運営者が気になるテーマのひとつです。

「毎日更新すべき?」「月に1回でも大丈夫?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

結論、メディアの目的や検索クエリの性質によって異なるため、SEOにおける更新頻度の正解はありません。

重要なのは更新頻度そのものよりも、なぜ更新が必要かを理解し、サイトに適した更新戦略を立てることです。

本記事では、数多くのSEO支援を行ってきたLeoSophiaがSEOにおける更新頻度の考え方や検索順位に与える影響をわかりやすく解説します。

本記事を最後まで読めば、メディア運営の状況や目標に適した更新頻度の考え方がわかり、自社商品やサービスの売上向上につながります。

「SEOで検索上位を取りたい」「自社の売上目標を達成したい」というSEO施策の担当者は、ぜひ参考にしてください。

目次

SEO対策に有効な更新頻度で知っておくべきポイントは、以下の2点です。

SEO対策を考えるうえで、更新頻度が高いことが直接評価されるわけではないことを覚えておきましょう。

以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。

Googleは、更新頻度が検索順位に影響すると明言していないため、明確な更新頻度は決まっていません。

検索アルゴリズムが重視しているのは、ユーザーから情報の鮮度が重要視されている検索クエリにおいて最新情報に更新されているかです。

つまり、適切な更新頻度は検索クエリによって異なることを覚えておきましょう。

以下のようなケースでは、定期的な情報更新がGoogleからの評価につながる場合もあります。

【Googleの評価につながる例】

明確な更新頻度が存在しないからこそ、自社サイトやページの役割に応じて、最適なタイミングと頻度で更新を行うことが重要です。

更新頻度を考えるうえで、頻度を上げたから検索上位が取れるわけではないことを覚えておきましょう。

定期的に更新されていないページであっても、検索意図に適切に応えた高品質なコンテンツであれば、検索上位に表示され続けるケースは見られます。

一方で、更新頻度が高くても内容が薄くユーザーのニーズを満たしていなければ、検索順位が伸び悩む可能性が高いです。

SEOで評価されるためには、更新されているという事実よりも「更新されている内容がユーザーにとってどれほど価値あるものか」が問われます。

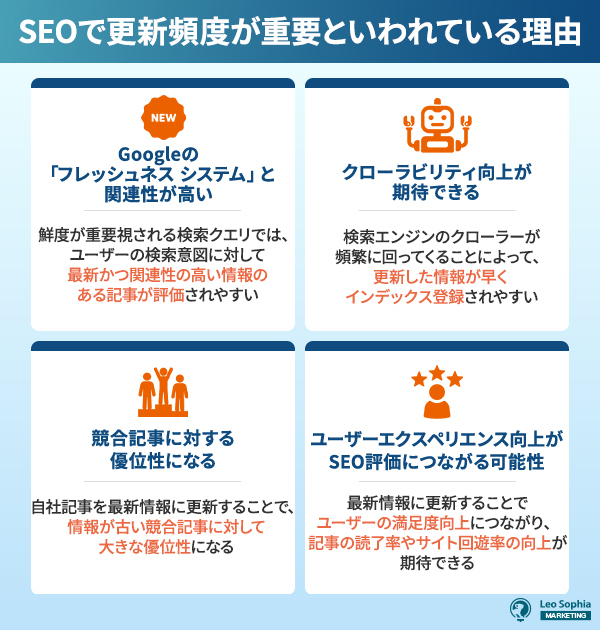

SEOにおいて更新頻度が直接順位に関係しないにも関わらず「更新頻度が重要」といわれている理由を4つ紹介します。

SEOにおいて更新頻度が重要といわれる理由について、それぞれ詳しく解説していきます。

SEOで更新頻度が重要といわれる理由に、Googleの「フレッシュネス システム」との関連性が高いことが挙げられます。

フレッシュネスシステムとは「検索クエリにふさわしい鮮度」を評価するためのシステム(※)のことです。

※出典:Google検索セントラル

| フレッシュネスシステムの概要 | |

| 運用目的 | 検索ユーザーが「いま」必要としている情報を正確に提供する |

| 評価軸 | 検索クエリに応じて情報の鮮度や関連性の高さが分析される検索クエリごとの検索意図・時期コンテンツの内容・更新日・公開日など |

| 対象となるクエリの例 | 時事ニュース災害情報新製品レビュースポーツの試合結果など |

Googleが明示しているランキング要因の中で、更新頻度に直接言及しているのは「フレッシュネスシステム」のみです。

ユーザーの検索意図や検索タイミングに応じて、情報の鮮度や関連性が高いコンテンツが評価される仕組みとなっています。

そのため、対象となるジャンルや検索意図によっては、コンテンツの公開日や更新日が検索順位に直接的な影響を及ぼすケースもあるでしょう。

特にユーザーが最新の情報を求める場面では、コンテンツの鮮度がSEO評価に影響するといえます。

更新頻度が高いサイトは、Googleのクローラーが頻繁に訪れやすくなる効果が期待できます。

これはクローラビリティと呼ばれる指標で、SEOにおいても重要な要素のひとつです。

クローラーがあらゆるWebサイトの情報を収集してデータベースを作成し、検索意図に適した情報を検索順位に反映させます。

定期的に更新されている記事はクローラーが訪問しやすくなり、新たな情報をインデックスに反映しやすくなることが期待できます。

更新内容が検索結果に反映されるスピードが速くなることで、Googleから正しい評価を得やすくなり、検索順位にもつながるでしょう。

定期的に最新情報に更新することで、競合サイトに対して大きな優位性になる点も更新頻度が重要といわれる理由です。

競合記事よりも高い頻度かつ品質の高い情報更新を行うことで、検索順位に影響するケースもあります。

検索エンジンは、ユーザーにとって有益かつ信頼性のある情報が評価されやすいため、情報の新しさそのものが評価の対象になるケースも考えられます。

実際に、長期間上位を維持していた記事であっても情報が古いと、後から更新されたコンテンツに順位を抜かれることも少なくありません。

また、検索結果画面の最終更新日が新しい記事の方がクリックされやすいため、情報が古い競合サイトよりもユーザーの流入数を獲得しやすいです。

定期的に情報更新された記事は、ユーザーエクスペリエンス向上につながりSEO評価にも影響する場合があります。

ユーザーエクスペリエンスとは「ユーザー体験」とも呼ばれる、サービスを通じてユーザーが感じる印象や満足度のことです。

例えば「2025年最新版」と明記された記事と「2024年」になっている記事では、どちらに信頼を寄せるでしょうか?

多くの方がより新しい「2025年最新版」を選ぶはずです。それだけ、情報の新しさはユーザーの信頼を獲得するひとつの目安になっています。

定期的な更新によって情報の鮮度や内容の充実度が高まり、滞在時間の伸長やページ遷移が増えるなどの行動につながるでしょう。

ユーザーの行動は、Googleがコンテンツの有益性を判断する際の参考になり、検索順位へ影響する可能性があります。

つまり定期的な情報更新によって、ユーザーの信頼を積み重ねていくことが、SEO対策としても効果的です。

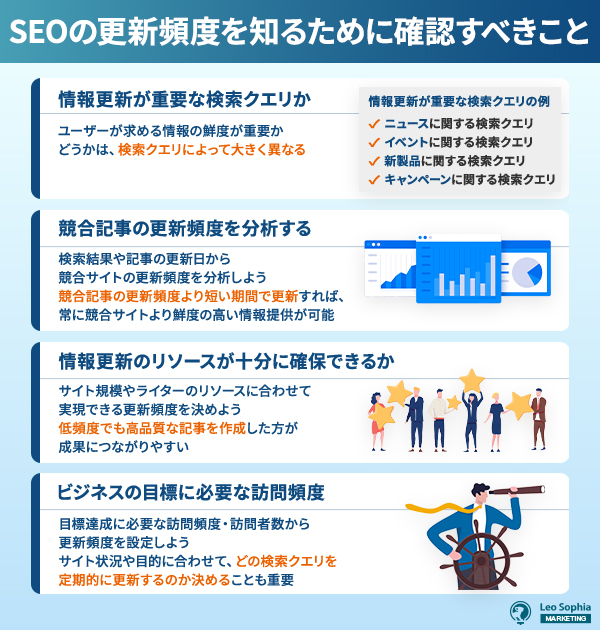

SEOの視点から適切な更新頻度を見極めるには、以下4つのポイントを確認しましょう。

SEO対策における更新頻度は、サイトの目的やジャンル、検索されるキーワードの性質によって最適なタイミングが異なります。

これから解説する4つの視点を踏まえることで、自社サイトにとって無理がなく、かつ効果の出やすい更新戦略を設計できるでしょう。

適切な更新頻度を知るためにも、検索上位を狙いたいコンテンツが鮮度の高い情報を求められている検索クエリか確認しましょう。

Googleのフレッシュネスシステムでも触れられている通り、検索されるキーワードによって、情報の鮮度がどれだけ重視されるか異なります。

例えば、以下のようなクエリは、ユーザーが最新の情報を求めて検索する傾向が強く、定期的な更新が重要です。

| 検索クエリ | 例 | 更新頻度 |

| ニュース | 東京都 知事選挙 最新情報 | 最も「今」の情報が求められ、時間単位での更新が必要な場合もある |

| 新製品 | Nintendo Switch2 発売日 | 購入の検討に必要なため、発売・発表の前後の最新情報が求められる |

| イベント | 2025年 夏フェス 日程 | イベント日やチケット販売より前の情報公開が求められる |

| キャンペーン | 楽天スーパーセール 次回 | 実施前・実施中の最新情報が求められる |

フレッシュネスが重要な検索クエリに対して、情報の鮮度がそれほど求められない検索クエリは以下の通りです。

| 検索クエリ | 例 | 更新頻度の目安 |

| 基礎的な学習・教育系 | 日本語文法 基礎 | 頻度より正確性が求められる |

| ライフスタイル | 洗濯 シミ抜き | 基本的な知識解説は流行に左右されない |

| 料理レシピ | 肉じゃが 作り方 | 手順が時期によって変わることはない |

| 手芸・DIY系 | 編み物 初心者向け | 作り方や手順は普遍的なため頻度は影響しない |

上記のような検索クエリは情報が大きく変化することが少ないため、更新頻度よりも内容の正確性や網羅性が重視される傾向があります。

つまり、検索ニーズと情報の寿命を踏まえて「更新が必要なクエリ」と「そうでないクエリ」を整理することが大切です。

適切な更新頻度を知るには、競合記事がどのような更新頻度で情報を更新しているか分析し、自社の更新戦略に反映させましょう。

競合記事を分析する際のポイントは、以下の通りです。

【競合記事を分析するときのポイント】

競合サイトよりも短い間隔で更新を続けることでより鮮度の高い情報を提供でき、SEO評価につながる可能性があります。

また、分析する競合サイトが多い場合は、以下のような更新頻度をチェックするツールやサービスの活用がおすすめです。

競合に対する優位性のためにも、競合の更新頻度を分析し、自社サイトの更新タイミングや頻度を戦略的に設計しましょう。

記事の更新頻度は、現実的なリソースの状況を踏まえて考えましょう。

理想的な更新頻度を設定しても実行できる人員や時間がなければ、逆に記事の質が下がり、SEOにも悪影響を与えます。

更新頻度を決める際は、次のような点をあらかじめ整理しておくと良いでしょう。

【更新頻度を決めるときに確認すべきこと】

SEOの観点では、無理に頻度を上げて内容が薄くなるよりも、低頻度でも高品質な記事を継続して発信した方が成果につながりやすいです。

更新頻度を上げるためではなく、ユーザーにとって価値のある情報を届けることを最優先に考えましょう。

更新頻度を考える際は、ビジネスの目標に必要な訪問頻度から逆算して考える視点も持ちましょう。

ビジネスモデル別に考えられる目標設定と更新施策の例は、以下の通りです。

【オンライン英会話サービス】

【地方観光ポータルサイト】

【美容アイテムのサブスクECサイト】

更新頻度は集客・売上といった事業成果に直結する重要な要素です。

単純な更新作業ではなく「必要な流入を得るための戦略的な更新」を行う意識が求められます。

また、サイトの運営状況や目的に応じて更新すべき検索クエリを優先順位づけすることも大切です。

限られたリソースの中で最大の成果を上げるためには、優先順位をつけた計画的な運用が欠かせません。

自社のビジネス目標に合わせた更新頻度を設計し、高品質な情報更新をするには専門家のアドバイスやサポートを受けることも重要です。

検索上位を狙うためのSEO対策なら、情報更新とあわせて以下の3つの施策も実施しましょう。

更新頻度はあくまでサイトを保つ要素が強いため、より検索順位を上げたいなら上記の施策も行った方が良いです。

他にもSEOの内部施策について、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。

SEOの内部施策について詳しく知りたい方はこちら

関連記事:検索上位に上げるためのSEOの内部対策をわかりやすく解説

より高順位を狙うためのSEO施策なら、情報更新と合わせてTDHを変更しましょう

TDHとは、タイトル(Title)・ディスクリプション(Description)・見出し(Heading)の各タグの頭文字を取ったものです。

いずれもGoogleが検索順位を決める際に重視する要素であり、それぞれを見直すことでコンテンツの検索意図と記事のマッチ度を高められます。

TDHそれぞれの改善ポイントは、以下の通りです。

| 項目 | 改善ポイント |

| タイトル(Title) | ・対策キーワードを前半に盛り込む ・重要なキーワード同士の近接度を上げる ・冗長な助詞・接続詞は避ける ・タイトル文字数は32~40字になるように調整する ・コンテンツ内容との整合性に注意する |

| ディスクリプション(Description) | ・対策キーワードを入れる ・文字数を80文字~120文字に設定する ・競合と比較し、ユーザーがクリックしたくなる内容にする |

| 見出し(Heading) | ・hタグの階層構造を見直す ・過剰SEOを見直す ・各見出しの内容に合わせて、対策KWを入れる ・関連するキーワード同士が近づくように設計する ・特に重要なキーワードは見出しの左側に配置する |

タイトルは、ユーザーにクリックされるかどうかに直結するため、魅力的かつ意図が伝わる内容になっているかを意識しましょう。

ディスクリプションは、内容の魅力を伝えると同時に対策キーワードを不自然に詰め込みすぎないよう注意が必要です。

見出しは、ページ全体の読みやすさや理解度を左右するため、ユーザーが求めている情報にスムーズにたどり着けるようにしましょう。

情報更新の際は、以上のポイントを見直すことで検索エンジンとユーザーの両方にとってわかりやすく、良質なコンテンツに近づきます。

情報更新と合わせて内部リンク設計を見直すメリットは、以下の3点です。

【内部リンク設計を見直すメリット】

適切な内部リンクを設置することでユーザーに対するサイトの利便性が向上し、検索エンジンにもコンテンツの構造が伝わりやすくなります。

内部リンク設計を見直す場合は、以下のポイントを意識しましょう。

【内部リンク設計を見直すときのポイント】

内部リンクは、対策キーワードと関連性の高いページのリンクをユーザーがわかりやすいように設置することが重要です。

情報更新時には、内部リンクが他の記事とどう繋がっているのかを意識して改善しましょう。

内部リンクについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

内部リンクについて詳しく知りたい方はこちら

情報更新と合わせて、以下のような低品質と判断される記事は非公開化・削除しましょう。

【低品質と判断される記事の例】

上記のような質の低い記事がサイト内に多く残っていると、検索エンジンからの評価や信頼性が下がる原因になります。

特に検索ニーズと合っていない内容や、情報が古くて有益性に欠ける記事を放置しないことが重要です。

また、カニバリが発生している場合は、検索エンジンがどのページを表示すべきか判断しづらくなり順位低下に繋がります。

自社サイトの記事が「同じ検索キーワード」でヒットしている状態のこと

低品質に該当するページを整理し、評価を適切に受けることでサイト全体の信頼性向上につながります。

検索順位で上位を目指すためには、サイト内に競合との重複コンテンツがないか確認しましょう。

重複コンテンツとは、タイトルや記事本文がコピペされたようなほぼ同一のコンテンツのことです。

競合と似た構成や内容では、ユーザーにとって新たな価値を提供できず、SEO評価されにくくなる可能性があります。

悪質と判断された場合、Googleペナルティの対象になるリスクもあるため、重複コンテンツには注意が必要です。

SEOで高順位を狙うなら、オリジナリティ(独自性)のあるコンテンツを意識することが重要です。

【オリジナリティ(独自性)の例】

オリジナリティ(独自性)とは、自社サイトでしか知ることのできない情報のことを指します。

記事の情報更新をする際は、競合との差別化ができているか確認しましょう。

更新頻度は、SEO対策として重要な要素のひとつです。定期的な更新を続けることでサイトの鮮度や信頼性を保ちやすくなり、検索エンジンからの評価にもつながります。

しかし、更新頻度だけでは検索順位を大きく押し上げるには限界があるのも事実です。

上位をキープしたり、競合を超えてさらに上を目指したりするには、より高度で戦略的なSEO対策をしていく必要があります。

もし現状よりも「より高順位を取っていきたい」「上位表示させるページを増やしたい」という想いがある方は、ぜひ外注化もご検討ください!

SEOのプロフェッショナルに任せることで、より戦略的かつ効率的に成果を狙うことができます。

より具体的に外注化を検討したい方は、以下の記事を参考にしてください。

SEO対策の外注化に関する詳細はこちら

関連記事:SEO対策は本当に【外注】すべき?費用相場や選び方を徹底解説

SEO対策を外注化するメリット・デメリットは以下の通りです。

【SEO対策を外注化するメリット】

【SEO対策を外注化するデメリット】

信頼できるパートナーを選べば、社内で行うよりも高品質なコンテンツを安定的に供給できるようになり長期的なSEO成果にもつながります。

しかし、悪質な支援会社や実績が少ない外注先の場合は、コンテンツの品質低下などのリスクもあり費用体効果に見合わないことも。

SEO対策の外注化に失敗しないためにも外注先の実績や支援事例を確認し、十分に検討しましょう。

SEO対策の外注先を選ぶときは、以下のポイントに注目しましょう。

【SEO対策の外注先を選ぶときのポイント】

SEOの外注先は、自社サービスやビジネスの強みを深く理解し、目標としている成果に対するSEO施策を実行してくれるかどうかが重要です。

また、単なる記事制作だけでなく、サイト構造の最適化や内部リンク設計など幅広い施策を一貫して対応できる体制が整っているか確認しましょう。

SEOにおける更新頻度に正解と言える明確な基準はありません。

重要なのは、次の4つの視点を踏まえたうえで自社に最適な更新方針を見極めることです。

「思うように成果が出ていない」「もっと高順位を狙いたい」という課題を抱えている場合は、SEOの外注化も選択肢の一つです。

LeoSophiaは、創業から10年SEOに携わっており、これまで25ジャンル50以上のメディアを自社運営・クライアント支援をしてまいりました。

弊社のSEO支援では、定額の月額料金や決まったプランはありません。お客様のサイト規模や目標、予算に応じて最適なプランニングをご提案いたします。

SEO対策でお悩みの方、自社での記事作成に限界を感じている方は、ぜひ一度LeoSophiaにご相談ください。

| LeoSophiaの支援内容や外注費用はこちらの資料から確認いただけます! |

オウンドメディア支援内容を紹介しています。 ▼このような方におすすめです ・オウンドメディアの運用、なにから始めれば良い? ・オウンドメディアの運用で思うように効果が表れない… ・リソース不足で外注を検討している ・すでに外注しているが他の支援も検討中 無料相談もご用意しておりますので、お気軽にご活用ください。 |

記事カテゴリー

人気記事