生成AI時代に必須のLLMO対策とは?AIO・SEOとの違いや今すぐ始めるべき対策を解説

SEOで成果を出すためには、ただ記事を量産するだけでは不十分で、検索意図に沿った構造的なコンテンツ設計こそが上位表示のカギになります。

その中でも注目されているのが「トピッククラスター」という戦略です。

本記事では、トピッククラスターの基本概念から、実際の設計手順・キーワードの選び方・内部リンクの設計方法まで、詳しく解説しています。

自社メディアの成果を高めたい方や、SEOに戦略的に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

サービス詳細:LeoSophia流SEOオウンドメディア支援内容はこちらをご覧ください。

目次

トピッククラスターは、1つの主要テーマを軸に、関連する複数のサブテーマを内部リンクでつなぐSEO戦略で、以下のような特徴があります。

たとえば「SEO」というピラートピックを設定した場合、クラスターには「コンテンツSEO」「キーワード選定」「ドメインパワー」「被リンク施策」などが該当します。

それぞれのクラスターページでは個別のテーマを深掘りし、中心となるピラーページと内部リンクでつなぐことで、全体で一貫性のあるコンテンツ群を構築できます。

それでは次に、トピッククラスターを深く理解するために、以下の2つの観点から整理していきます。

それぞれの背景や仕組みを押さえておくことで、実際の設計や運用がスムーズになります。

現在のSEOには、以下のような背景や変化があります。

その対策として有効なのが、トピッククラスターという考え方です。

関連トピックをグループ化し、内部リンクで整理・連結することで、検索エンジンに対して一貫性と専門性のある構造を示すことができます。

特に、Googleが導入した「Helpful Content Update」では、有益で統一された情報の提供が強く評価されます。

トピッククラスターは、このアップデートの方針と合致しており、SEO強化に直結しているのです。

さらに、AIO(AI Optimization)でもトピッククラスターは有利に働きます。

AIは同一ドメイン内で関連情報が整っているサイトを、信頼性の高い情報源として認識しやすいためです。

トピッククラスターは、「ピラーコンテンツ」と「クラスターコンテンツ」の2つの役割を持つページで構成されます。

それぞれの特徴は以下の通りです。

| 名称 | 役割 |

| ピラーコンテンツ | ・広いトピックを扱う中心的なページ ・訪問者と検索エンジンの両方にとってナビゲーションの起点となる ・関連ページへの導線を持つ |

| クラスターコンテンツ | ・ピラーで扱うテーマを構成する要素を個別に深掘り ・ピラーコンテンツと内部リンクで相互接続 ・検索意図ごとに最適化 |

たとえば、「SEOとは」というピラーコンテンツを中心に、「ドメインパワーとは」「外部リンク対策とは」などを個別に扱うクラスターページを展開する形です。

これにより、1つの大きなテーマを整理しながら深掘りできる構造が生まれます。

また、クラスターページを作成する際は、クラスターコンテンツ同士で検索意図が重複しないよう、キーワードを整理することが重要です。

似たような内容を複数のページに分散して扱うと、Googleが評価対象を判断できず、検索順位が分散してしまう(カニバリゼーション)可能性があります。

したがって、ピラーとクラスターの関係を明確に設計することが、SEO効果を最大化するうえでの土台となります。

トピッククラスターを導入することで、単にページ単位での対策にとどまらず、サイト全体のSEO効果を底上げできるようになります。

ここでは、SEOの成果につながる5つの主なメリットを紹介します。

それぞれの効果について、詳しく見ていきましょう。

検索意図をクラスターページごとに分解・整理することで、構造的に評価されやすくなり、上位表示を狙いやすくなります。

トピッククラスターでは、ひとつのテーマに含まれる複数の検索意図に対して、個別のクラスターページを用意することで、ユーザーの多様なニーズに対応できます。

たとえば「SEO」というキーワードには、以下のような異なる検索意図が存在します。

これらを1ページに詰め込まず、それぞれの検索意図ごとにページを分け、ピラーページと内部リンクでつなぐことで、ユーザーにとっても理解しやすい構造が生まれます。

Googleはこのような検索意図に基づいた論理的なサイト構造を重視するため、検索意図の分解と対応はSEO戦略の中核要素と言えます。

ピラーとクラスターページを戦略的に内部リンクで接続することで、サイト全体の構造が明確になり、ドメイン全体の評価向上につながります。

トピッククラスターでは、主要テーマを扱うピラーページと、それを補完するクラスターページを内部リンクで相互に接続するのが基本です。

このリンク構造を丁寧に設計することで、検索エンジンはページ間の関係性やサイト全体の内容を把握しやすくなります。

結果として、評価の対象が「ページ単体」から「サイト全体」へと広がり、ドメイン全体としての専門性や網羅性が伝わりやすくなります。

また、クローラビリティ(巡回のしやすさ)が高まり、すべてのページが適切にインデックスされやすくなる点も大きなメリットです。

とくに、クラスターページからピラーページへ明確なリンクを設けておくことで、テーマ全体のハブとして機能し、SEOの基盤として強固な構造が構築されます。

内部リンクについてより詳しく知りたい方はこちら。

関連記事: 内部リンクとは?貼り方や最適化による効果を解説

クラスターページでは、検索ボリュームは少ないものの、競合も少ない「ロングテールキーワード」を狙うことができます。

たとえば「SEO 対策 自分で」や「SEO 費用 相場」など、3語・4語の複合キーワードが該当します。

こうしたキーワードはページ単位で上位表示を狙いやすく、特にドメインの評価がまだ高くないメディアや小規模サイトにとっては、有効な集客源となるでしょう。

さらに、トピッククラスター構造をとることで、ピラーページからクラスターページ、あるいはクラスターページ同士への導線も設計しやすくなります。

これにより、検索意図の深掘りやサイト内の回遊性が高まり、ユーザーにとっても使いやすい構造になるのです。

結果として、持続的で安定したトラフィックを生み出す土台となります。

トピッククラスターは、記事をテーマごとに整理・連結することで、コンテンツ同士が補完関係を持ち、長期的に価値を生み出す「資産型コンテンツ」を形成します。

上位表示された記事が継続して流入を生み出すことで、広告費に頼らず見込み客にアプローチし続けられる点も大きなメリットです。

さらに、クラスターページを整備していく過程で、コンテンツの重複や抜け漏れが可視化され、効率的なリライトや再構成につなげやすくなります。

結果として、メディア全体の整理が進み、運営体制の改善やリソース配分の最適化にもつながります。

内部リンクを活用して回遊性を高めることで、情報探索のストレスが軽減し、ユーザー体験の質が向上し、CV(コンバージョン)にもつながりやすくなります。

トピッククラスターでは、関連情報を整理しながら、自然な内部リンク設計を行うことが基本です。

これによりユーザーは自分に必要な情報に無理なくたどり着けるため、ページの途中離脱を防ぎ、満足度の高い閲覧体験を実現できます。

さらに、ピラーページとクラスターページが論理的につながっていれば、関連記事への回遊も促しやすくなります。

ユーザーが複数のページを閲覧しながら理解を深める流れができることで、信頼感や納得感が高まり、資料請求や問い合わせなどのアクションへとつながりやすくなるのです。

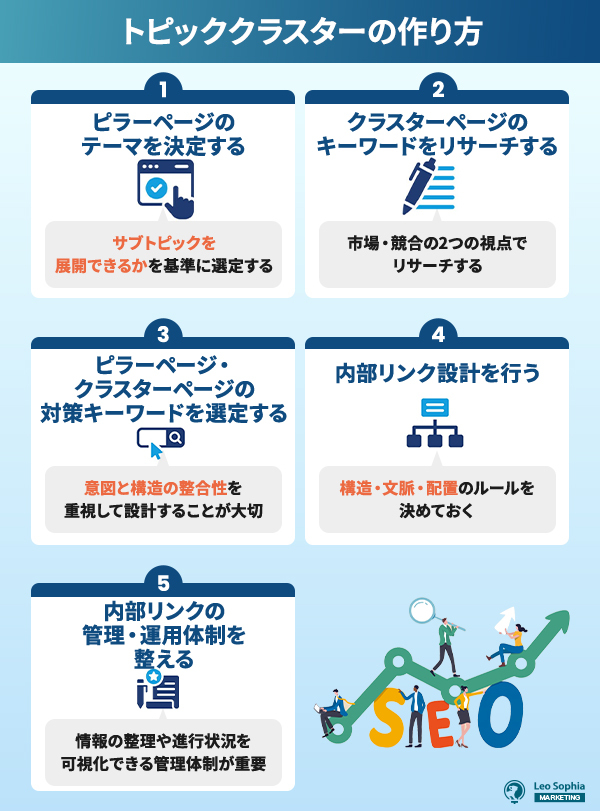

トピッククラスターを設計・運用していくための基本ステップを紹介します。

トピッククラスターを効果的に機能させるには、テーマ選定からキーワードリサーチ、内部リンクの設計まで、段階を踏んだ戦略的な構築が欠かせません。

各ステップの具体的な進め方について、詳しく見ていきましょう。

トピッククラスターの起点となるピラーページは、サイト全体の戦略を左右する重要な要素です。

テーマ選定を誤ると、クラスターページとの連動が機能しづらくなるため、以下の3つの観点を軸に選定することが重要です。

ここで注意すべきなのは、「トピック=キーワード」ではないという点です。

検索語そのものではなく、検索意図を包括する概念レベルでテーマを設計する必要があります。

実際、多くのメディアでは、1サイト内に複数のトピッククラスターを組み込む設計が採用されています。

事業との親和性や展開のしやすさを踏まえて、柔軟にテーマを選定していきましょう。

ピラーページのトピックを深掘りするには、クラスターページごとに適したキーワードを事前に洗い出しておく必要があります。

リサーチの視点は、主に以下の2つに分けられます。

市場視点では、ラッコキーワードやGoogleキーワードプランナーを活用し、関連語や検索ボリュームを確認するだけでなく、ユーザーの検索意図や傾向も読み取ることが重要です。

一方の競合視点では、Ahrefsなどを用いて、競合他社が上位を取っているキーワードを調査し、自社でも対策すべきキーワードを見極めます。

▼トピッククラスター戦略に役立つツールを先に知りたい方はこちら

トピッククラスター戦略に役立つツール一覧

なお、検索意図が類似したキーワードを複数の記事で個別に狙おうとすると、同一サイト内で評価が分散するリスクが高まります。

そのため、キーワードが異なっていても検索結果の内容が類似している場合は、テーマを1つに統合して扱うのが効果的です。

トピッククラスターの設計では、まずピラーページに設定するキーワードを慎重に選定する必要があります。

ピラーページは全体構造のハブとなるため、設定するキーワード次第でSEO戦略全体の方向性が決まる重要な工程です。

キーワード選定時には、以下の基準を意識しましょう。

これらの条件を満たすキーワードを選ぶことで、「検索ニーズの高さ」「ビジネスへの接続」「上位表示の実現性」という3要素をバランスよく満たした、戦略的なピラーページの土台が築けます。

続いて、クラスターページではピラーを深掘りする詳細キーワードを選定します。

こちらも、単なる関連語ではなく、以下のような観点で取捨選択することが効果的です。

キーワード設計においては「量」よりも、「意図と構造の整合性」を重視して設計しましょう。

トピッククラスターでは、ピラーページを中心に、クラスターページとの内部リンクをどのようにつなぐかが成果を左右します。

検索エンジンに構造を正しく伝えるためにも、あらかじめ以下のようなルールを決めておくことが重要です。

このように、リンクの配置や文脈の設計も、SEOにおいては明確な意図をもって行うことが求められます。

トピッククラスターは、設計して終わりではなく、継続的に運用・改善していくことで初めて成果につながります。

そのためには、情報の整理や進行状況を可視化できる管理体制を整えておくことが大切です。

具体的には、以下のような方法を活用することで、効率的かつ戦略的な運用が可能になります。

こうした管理体制を整えることで、記事の鮮度や検索順位の変化に応じたリライト判断がしやすくなり、不足コンテンツの洗い出しや強化も戦略的に進めやすくなります。

さらに、属人化を防ぎながらチーム内での情報共有をスムーズに行えるため、長期的な改善活動にも柔軟に対応できる点も大きなメリットです。

トピッククラスターの整理や拡張を進める際に意識しておきたい判断軸と、成功につなげるための工夫を紹介します。

トピッククラスターを設計・運用していく中では「既存記事をどう活かすか」「新たに何を追加するか」など、都度判断が求められます。

それぞれの視点について詳しく見ていきましょう。

トピッククラスターを設計する際には、既存記事を活用するか、新たに記事を作成するかの判断が重要です。

まずは、以下のチェックポイントをもとに、既存記事の整理・構成を見直しましょう。

■既存記事を再利用・統合する判断ポイント

■新規記事を作成する判断ポイント

これらの観点を踏まえて、既存記事の再利用・統合・新規作成の判断を行う際の基準を、以下の早見表にまとめました。

| 状態 | 推奨アクション |

| 検索意図と一致 & 評価あり | リライト |

| 検索意図とズレ & 評価が低い | 統合または削除 |

| 情報不足 & 該当記事なし | 新規作成 |

このように判断基準をルール化しておくことで、既存コンテンツ資産を最大限に活用しながら、トピッククラスター構造を効率的かつ戦略的に整備できます。

成果につながるトピッククラスターをつくるには、ピラーページの質が極めて重要です。

ピラーページは検索意図の起点となるため、このページの完成度が低いと、クラスターページ全体の評価や検索順位にも悪影響を及ぼします。

上位表示されているページには、以下のような共通点があります。

ピラーページは、ユーザーの幅広い疑問に対応しつつ、必要に応じてクラスターページへ導く構成になっていることが大切です。

また、ページ自体が目次として機能する構成にすることで、ユーザーが全体像を把握しやすくなり、回遊性の向上・離脱防止・理解促進につながります。

さらに、単に検索ボリュームのあるキーワードを狙うではなく、自社サービスとの関連性やコンバージョンにつながるテーマであるかどうかも重要な視点です。

トピッククラスターを導入・運用する際、内製で進めるか、外注を活用するかは多くの企業とって悩ましい判断です。

以下に、両者の主なメリット・デメリットをまとめました。

| 運用方法 | メリット | デメリット・課題 |

| 内製 | ・事業理解や専門性が深い ・社内でスピーディな連携が可能 | ・SEOや構造設計のノウハウが不足しがち ・人的リソースの確保が難しく、品質が安定しにくい |

| 外注 | ・SEO戦略や構造設計の知見が豊富 ・品質や進行の管理体制が整っている | ・コストやスケジュールに制約がある ・社内の学習効果が限定的になりやすい |

内製での運用は、自社の事業理解や専門性を活かし、スピーディかつ柔軟な対応が可能である点が大きな強みです。

ただし、SEO設計やキーワード戦略に関するノウハウが不足している場合、コンテンツの品質や更新頻度にばらつきが生じやすく、成果に結びつきにくいリスクもあります。

そのため、社内に十分な知見が蓄積されており、日々のPDCAを自走できる体制が整っている企業であれば、内製による運用が適しています。

一方で、人的リソースや知見が不足しており、専門的な戦略設計が難しいといった課題がある場合には、外部パートナーの支援を活用することが有効です。

外注では戦略立案からキーワード設計など一貫して任せられるため、社内リソースの負担を抑えながら、成果を目指す運用が可能になります。

弊社では、BtoB企業様の目的や組織体制に合わせて、戦略的なキーワード設計と専門性の高いコンテンツ制作などを一貫してご支援しています。

オウンドメディアを単なる集客チャネルではなく、中長期で資産として育てるための基盤を構築し、貴社のビジネス課題解決に伴走いたします。

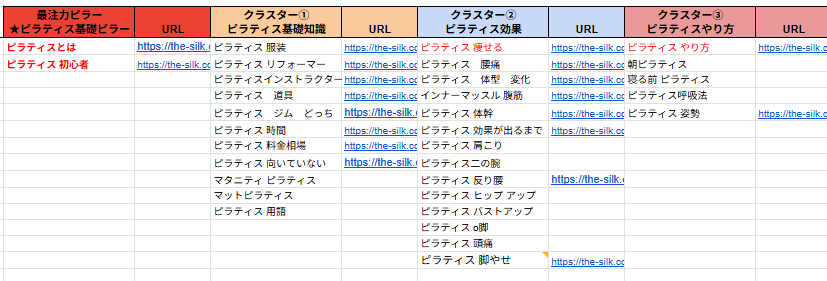

弊社が支援を行っているthe SILKでは、「ピラティス」を軸にしたトピッククラスター戦略を導入することで、SEO観点からの網羅性と専門性を両立しながら、ユーザーニーズへの精緻な対応を実現しました。

【トピッククラスターの構築の手順・プロセス】

この構造によって、内部リンクによるサイト全体の構造強化が図られただけでなく、ユーザーが求める情報に対して最短距離でたどり着けるよう設計されています。

「1記事1ニーズ」といった形でニーズを絞ることができ、各記事が特定のユーザーニーズにピンポイントで応える形となり、よりニーズに尖ったコンテンツを提供できるようになりました。

さらに、関連トピックを内部リンクで繋げることで、記事単体ではなく、クラスター単位でのSEO評価を獲得できる体制を構築。

このように、the SILKではトピッククラスター戦略を単なる記事整理に留めず、検索意図の深掘り → グルーピング → 情報構造の最適化というプロセスを通じて、コンテンツの質と検索パフォーマンスの両立を図っています。

the SILKの支援事例についてより詳しく知りたい方はこちら。

関連記事: 【the SILK様】オウンドメディア運用により認知拡大に成功。潜在層まで顧客母数を広げられた成功事例とは

トピッククラスターを効果的に設計・運用するには、検索ニーズの把握や競合状況の分析が欠かせません。

ここでは、クラスターページのキーワードリサーチや構造設計に役立つ3つの主要ツールを、それぞれの特性と活用場面をまとめました。

| ツール名 | 主な用途 | 活用場面 | 分析視点 |

| ラッコキーワード | ・関連語の抽出 ・共起語の発見 ・検索意図の把握 | ・関連語の洗い出し ・クラスターテーマ選定 | 市場視点 |

| Googleキーワードプランナー | ・検索ボリューム確認 ・競合性の把握 ・広告出稿分析 | ・ピラーページ選定 ・優先順位付け ・流入予測 | 市場視点 |

| Ahrefs | ・競合キーワード分析 ・被リンク調査 ・流入経路の可視化 | ・競合の構造把握 ・キーワード差別化 ・回遊設計 | 競合視点 |

市場視点では、ユーザーのニーズや検索トレンドをつかむことが目的です。

一方で競合視点では、他社と差をつけるための構造分析や、競争力のあるキーワード選定に役立ちます。

目的に応じてツールを使い分けることで、より戦略的なコンテンツ設計が可能になります。

ラッコキーワードは、サジェストワードや共起語、関連Q&Aなどをまとめて取得できる無料ツールです。

たとえば「BtoBマーケティング」と入力すれば、検索者が抱える悩みや関連トピックを一覧で確認できます。

この特徴を活かして、クラスターページのキーワード設計時には以下のように活用できます。

ただし、検索ボリュームや競合性までは取得できないため、キーワードプランナーなどと併用するのがおすすめです。

また、無料プランでは検索回数に制限があるため、利用頻度が高い場合は有料版の検討も必要になります。

Googleキーワードプランナーは、Google広告の公式ツールで、キーワードの検索ボリュームや競合性、広告出稿時の入札単価などを確認できます。

SEO目的でも多くのユーザーに使われており、キーワードの優先度を判断するうえで欠かせない存在です。

特にクラスターページ用のキーワード選定では、以下のような使い方が効果的です。

注意点として、広告を出稿していないとボリュームが「1〜100」など大まかな表示になるケースがあります。

また、サジェストや関連語の広がりは乏しいため、ラッコキーワードなどと併用して全体像をつかむのがおすすめです。

Ahrefsは、競合サイトの流入キーワードや被リンク、コンテンツ構造を可視化できる高機能なSEO分析ツールです。

「自社視点」だけでなく「競合視点」で戦略を立てられる点が大きな強みで、トピッククラスターの設計においては、以下のような場面で役立ちます。

より正確なキーワード設計を行うには、GoogleキーワードプランナーやGoogleサーチコンソールなど、他のツールと併用することで、情報の網羅性や精度を高めやすくなります。

トピッククラスターは、サイト全体の評価を高めることにつながり、SEOにおいて非常に有効な戦略です。

しかし、単に記事数や更新頻度を増やすだけでは成果には直結せず、「構造」と「検索意図」に基づいたコンテンツ設計こそが、他社との差を生み出す本質的な施策となります。

とはいえ、トピッククラスター施策は効果が出るまで一定の時間を要するほか、検索意図の分析や内部リンク構造の設計といった専門的なスキルも求められます。

そのため、社内リソースだけでの対応に限界を感じている場合には、外部の専門家と連携することが有効な選択肢となります。

弊社では、貴社の事業内容やターゲットに合わせたSEO戦略の立案から、トピッククラスターの設計・運用支援までを一貫して対応しています。

中長期で成果を出したい方、構造的なSEO運用を目指す方は、ぜひお気軽にLeoSophiaまで一度ご相談ください。

| LeoSophiaの支援内容や外注費用はこちらの資料から確認いただけます! |

オウンドメディア支援内容を紹介しています。 ▼このような方におすすめです ・オウンドメディアの運用、なにから始めれば良い? ・オウンドメディアの運用で思うように効果が表れない… ・リソース不足で外注を検討している ・すでに外注しているが他の支援も検討中 無料相談もご用意しておりますので、お気軽にご活用ください。 |

記事カテゴリー

人気記事