税理士事務所・会計事務所のSEO戦略!成果が出る対策や成功事例を紹介

近年の生成AIの進化により、「検索からの流入が減ってきた」「AIに情報を引用させるためにはどうすればいいのか?」といった疑問を感じているマーケティング担当者の方も増えているのではないでしょうか。

実際、GoogleのAI OverviewやChatGPTなどの台頭によって、ユーザーが検索エンジンにアクセスせず、生成AI上で情報収集を完結するケースが増えつつあります。

そこで今、注目されているのがLLMO(Large Language Model Optimization)対策です。

LLMO対策とは、ChatGPTやPerplexity、Bing Copilotなどの生成AIが回答を生成する際に、自社の情報を信頼できる引用元として選んでもらうための最適化施策です。

本記事では、LLMOの基本的な考え方から具体的な施策内容まで、SEOやAIOとの違いも含めて分かりやすく解説しています。

ぜひ今のうちから正しい知識と対策を身につけ、競合よりも先に生成AI時代の新たな集客チャネルを築いていきましょう。

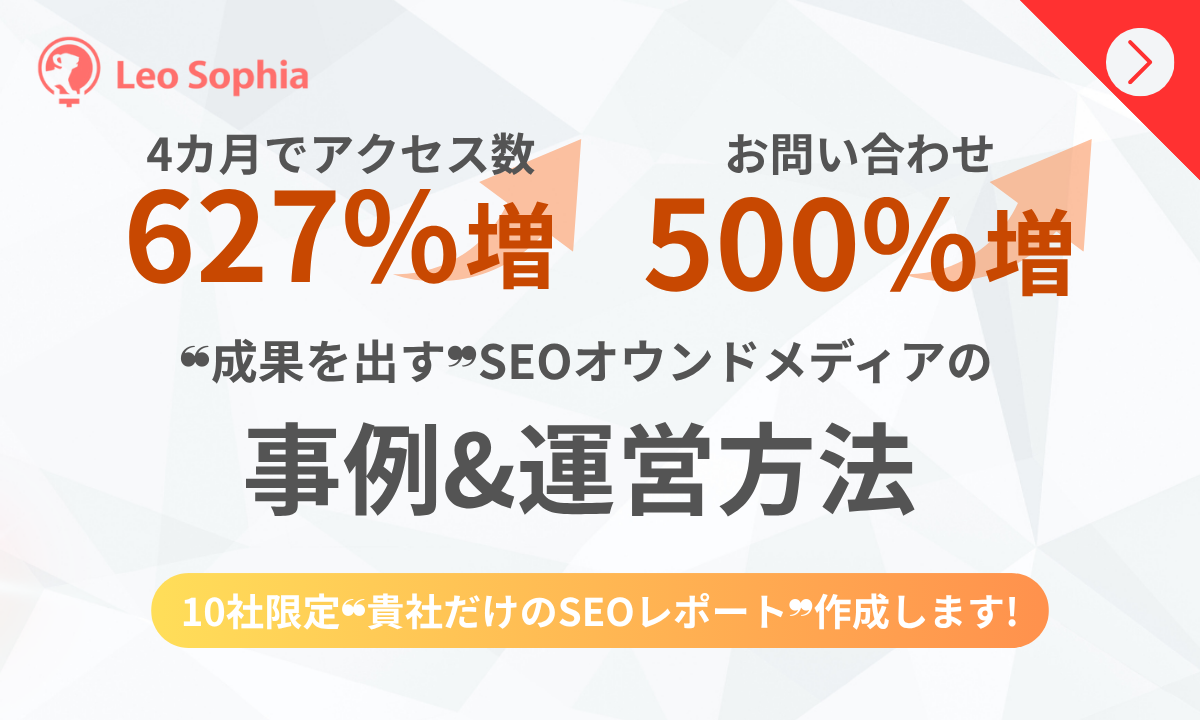

| 実例を基にオウンドメディアの成功事例・戦略を具体的に解説しています! |

▼この資料でわかること ・戦略設計するうえでの具体的な課題整理やKPI設計 ・成果に繋げるオウンドメディア運営に必要なこと ・オウンドメディアの実績を見る際の注意点 まずは資料にお目通しいただけますと幸いです。 専用レポートをご希望の方は、下記フォームのお悩み詳細欄に 「無料相談希望」とご記入ください。 別途でご案内を差し上げます。 |

目次

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)に自社のWebコンテンツを正しく認識・引用されやすくするための最適化施策です。

従来のSEOが検索エンジン上での上位表示を目指すのに対し、LLMOは生成AIの回答文中で信頼できる情報源として取り上げられることを目的とします。

AIが生成した回答結果に自社の情報が引用されれば、SEO以外の認知経路を獲得でき、新規層や潜在層へのアプローチが可能です。

対象は以下のような幅広いLLMモデルになります。

また、LLMOはSEO施策との親和性が非常に高く、SEOにすでに取り組んでいる企業にとっては、その延長線上で効率よく導入できるのも特徴です。

生成AIが情報検索の起点となる今、LLMOは先手を打つべき施策の一つといえるでしょう。

LLMOとAIO(AI Optimization)は、いずれもAIに対する最適化を指す用語ですが、「どのAIを対象にするか」と「何を目的とするか」で明確に異なります。

| 項目 | LLMO | AIO |

| 対象 | ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM) | 生成AIの回答結果に自社情報を引用させる |

| 目的 | 画像生成AI・業務支援AI・AIアシスタントなど、あらゆるAI | AI検索やAIアシスタントによる情報提示の最適化、露出強化 |

AIOは、画像生成AI・音声認識AIなどを含む、あらゆる人工知能に対する包括的な最適化を意味します。

一方でLLMOは、テキスト生成を行う大規模言語モデル(LLM)に限定した施策であり、AIの出力結果に自社の情報が引用されることを目的としているのです。

LLMOは、AIOの中に含まれる施策の一部として位置づけると理解しやすいでしょう。

近年、ChatGPTやAI Overviewなどの生成AIによる情報収集が急速に一般化しています。

その流れを踏まえると、LLMOを優先的に取り組むことで、BtoB・BtoC問わず効果的な集客・認知戦略を実現が期待できるといえます。

SEOとLLMOはどちらも自社情報をユーザーに届ける施策ですが、以下のように最適化の対象と施策の方向性が異なります。

| 対象 | 大規模言語モデル | 検索エンジン(Google / Yahoo!など) |

| 目的 | 生成AIの回答文に自社情報を引用させる | 検索結果で上位表示させ、クリックを獲得する |

| 評価軸 | AIの回答に使われる信頼性・構造・独自性 | 検索順位・CTR・ページ滞在時間など |

SEOが「検索エンジンに選ばれる」ための施策であるのに対し、LLMOは「生成AIに引用される」ための施策です。

ただし、LLMOとSEOは以下のように施策の多くの共通点があります。

現段階では両者に取り組むことが効果的であり、AI検索が一般化する今後に向けてはLLMOとSEOを一体的に捉えた設計・運用が重要になるでしょう。

LLMOに選ばれる記事(コンテンツ)の作成方法については、次のセクションで解説していますので、ぜひチェックしてください。

SEOについてはこちら

関連記事: SEOとは?SEO対策の基本や上位表示に必要な考え方をわかりやすく解説

LLMO対策の重要性が高まっている理由として、生成AIの利用率が増加し、情報収集が「検索」から「対話型検索」へ変化していることが挙げられます。

日本リサーチセンターの調査では、生成AIの利用率は以下のように増加しており、普及は加速傾向にあります。

また、弊社が実施した独自アンケート調査でも、7割以上のユーザーが情報収集にAIツールを活用しているという結果が出ています。

こうしたデータからも分かるように生成AIは一部のユーザーだけではなく、一般的な情報収集ツールとして定着しつつあるといえるでしょう。

さらに、AI Overviewの登場により、検索結果で1位に表示された場合でもクリック率が低下する傾向が顕著になっています。

特に「◯◯とは」「方法」「違い」といったKnowクエリでは、AIの要約で情報収集が完結し、ユーザーが個別のWebサイトにアクセスしないケースが増えていることが、以下各種データからも明らかになっています。

このように、従来のSEO施策だけでは流入を取りこぼすリスクが高まっているのが現状です。

AI検索が普及するこれからの時代では、生成AIに自社情報を引用されることが、新たな集客チャネルの確立につながると考えられます。

具体的なLLMO施策については、次のセクションで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

LLMに選ばれるために効果的な具体的な施策は、以下の4つです。

LLMOでは、AIに信頼されるコンテンツ制作が重要になりますので、自社のコンテンツ作成のヒントとして、参考にしてください。

AIに自社情報を認識・引用してもらうには、検索結果で上位に表示される必要があるため、SEO対策を行うことは重要になります。

実際、AI Overviewをはじめとした生成AIの回答内容は、検索上位に表示された信頼性の高いページを情報源として参照する傾向があります。

検索順位が低い、もしくはインデックスされていないページは、いくらLLMO対策を工夫してもAIから引用されにくい可能性が高いのです。

まずはSEOを通じて検索エンジンでの評価を高めたうえで、LLMにとって理解・信頼しやすいコンテンツ設計を並行して行うことが効果的です。

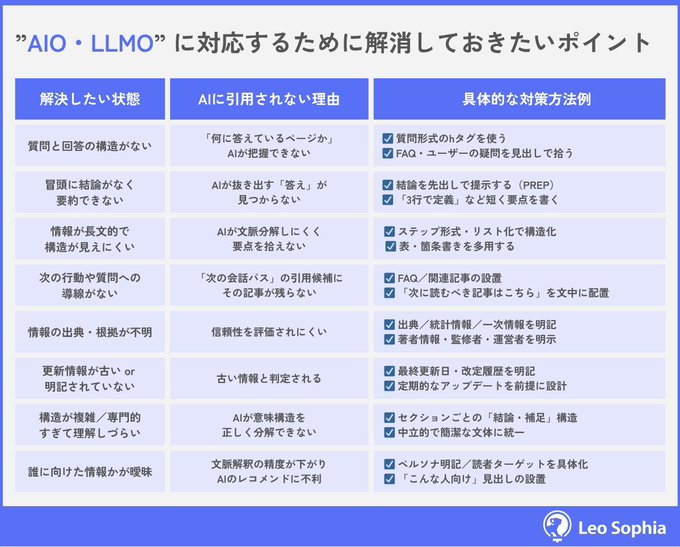

弊社(LeoSophia)では、LLMO・AIOに対応するために対策しておきたいポイント8つをまとめておりますので、コンテンツ作成時の参考にしてください。

しかし「SEO観点も併せて対策を検討したい」「施策の優先順位を判断できる人材がいない」という課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度弊社(LeoSophia)にご相談ください。

SEO戦略設計からコンテンツ制作、内部施策の実行支援まで一気通貫でサポートし、これまで多くのクライアント様をご支援してまいりました。

お客様ごとのビジネス課題や競合環境に応じて、最適な施策をご提案いたしますので、お気軽に無料相談・資料請求をご活用ください。

生成AIに自社コンテンツを引用してもらうには、LLMから信頼できる情報源として認識される必要があり、その土台となるのがE-E-A-Tの強化です。

E-E-A-Tとは、以下4つの評価基準の頭文字を取った略語であり、Googleの検索品質評価ガイドラインでも重要指標として位置づけられているものです。

| 項目 | 詳細 |

| Experience(経験) | 制作者の実体験に基づいて執筆されているか |

| Expertise(専門性) | 制作者がその分野における専門的な知識やスキルを有しているか |

| Authoritativeness(権威性) | 制作者がその分野においてどれだけ社会的な優位性や影響力を有しているか |

| Trustworthiness(信頼性) | コンテンツの内容が正確で、信頼できるか |

これら4つの要素に優れたコンテンツは、LLMから高く評価されやすく、生成AIに引用される可能性も高まります。

またE-E-A-Tを強化するためには、以下の対策が有効です。

著者や運営者情報が明確であれば、AIだけでなく読者からの信頼も得られ、SEO評価が高まる要因にもなります。

EEATについてはこちら

関連記事: E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOでGoogleが重視する4つの評価基準や対策を解説

生成AIに自社の情報を正しく評価・引用してもらうためには、LLM(大規模言語モデル)にとって理解しやすいコンテンツ構造を設計することが重要です。

LLMが情報を読み取りやすくなるよう、以下のようなポイントを意識すると効果的です。

| 項目 | 詳細 |

| 結論から書く(PREP法) | 結論・理由・具体例・結論(まとめ)の構成で執筆することで、人間・AIにも伝わる文章になる |

| 明確な見出し構造で作成する | ・H1(タイトル) ・H2(大見出し) ・H3(小見出し)など 正しく使うことで、記事の構造が正しくLLMに伝わりやすくなる |

| 箇条書きや表(テーブル)を活用する | 情報をリストや表で整理することで、LLMが要点を抽出しやすくなる |

| 専門用語には解説を加える | 専門的なキーワードには、一言で説明を加えることで、AIによる文脈理解の精度が高まる |

特に、結論ファースト・リスト(表)・補足という構造は、生成AIに引用されやすいコンテンツ構造として機能します。

弊社(LeoSophia)では、累計70にも及ぶ独自レギュレーションの基準を満たした記事のみを公開し、LLMにとっても読み取りやすい構造でコンテンツ作成を行っています。

以下のようにコンテンツに一次情報や独自情報を盛り込むことで、LLMからの信頼性が高まり、生成AIに引用されやすくなる傾向があります。

LLMは、基本的に既存の公開情報を学習データとして用いて回答を生成します。

一次情報や独自性のある内容は他にない価値ある情報として高く評価されやすく、引用対象として選ばれる確率が自然と高まるのです。

独自調査やアンケートなどは多少手間や費用がかかりますが、LLMOだけでなくSEOやUX(ユーザー体験)の観点からも高い効果が見込めるため、積極的に取り入れましょう。

以下では、LLMOに選ばれるための施策方法(テクニカル)を紹介しています。

テクニカル面の施策とは、人間(読者)ではなくLLMに向けてWebサイトの構造や設定を最適化する対策を指します。

自社コンテンツを適切にAIから評価・引用されるためには、テクニカル面の施策も重要なので、ぜひ参考にしてください。

LLMO対策として、以下のように構造化データのマークアップを適切に実装することは有効です。

| 項目 | 詳細 |

| FAQPageスキーマ | サイト内のQ&Aセクションに実装することで、LLMが質問と回答のペアを直接把握しやすくなる |

| Articleスキーマ | 著者情報や公開日などを明記し、コンテンツの信頼性を示すことができる |

構造化データとはHTML上の情報に意味づけを与え、検索エンジンやLLMに「この情報は何を示しているのか」を正確に伝えるためのマークアップ形式です。

構造化データを用いることで、LLMが情報の位置や意味を正しく理解できるようになり、信頼できるコンテンツとして引用されやすくなります。

また、意図しない情報が生成AIに引用されてしまうハルシネーションの抑制にもつながるため、正確性・一貫性の観点からも有効です。

構造化データについてはこちら

関連記事: 構造化データとは?SEO効果を最大化するための実装方法・活用例を徹底解説

llms.txtの設置は、LLMOにおける新しい対策の一つとして注目されています。

llms.txtとは、大規模言語モデル(LLM)がWebサイトを効率的にクロール・学習するための指示を記述するテキストファイルです。

設置による主なメリットは以下の通りです。

| 項目 | 詳細 |

| 意図したページを優先的にクロールさせられる | 引用してほしい情報へのアクセスを促進し、不要なクロールの分散を防げる |

| 誤ってAIに学習されるリスクを軽減できる | 除外したいディレクトリや情報があれば、制御可能 |

サイトのルートディレクトリ(例:example.com/llms.txt)に設置することで、LLMに対し「どのページを読み取るべきか」「どのディレクトリは除外すべきか」などの情報を伝えることが可能になります。

意図したコンテンツをAIに見てもらいやすくなり、クローラーがページをスキップするリスクも抑えられます。

ただし2025年現在、llms.txtは正式な標準規格としては、まだ定義されていません。

しかし、一定の効果が期待でき、将来的に標準化される可能性は十分に考えられるため、先行投資的な施策としてllms.txtの導入を検討する価値は十分にあるといえるでしょう。

LLMOを効果的に進めるためには、Webサイトのパフォーマンス最適化も欠かせません。

特にGoogleが重視する以下の3つの指標であるCore Web Vitalsに基づく改善は、検索エンジンだけでなく、LLMに対しても質の高いコンテンツであることを伝える指標となります。

| 項目 | 詳細 |

| Largest Contentful Paint(LCP) | コンテンツの最も大きいデータが表示されるまでの時間 |

| Interaction to Next Paint (INP) | ユーザーの行動(クリックなど)に対するレスポンスの速度 |

| Cumulative Layout Shift(CLS) | ページレイアウトが安定して表示されるまでの時間 |

一方で、表示速度やレイアウト安定性が低いと、LLMによるページ構造の理解やコンテンツ抽出に支障をきたす可能性があり、誤認識や情報の欠落(ハルシネーション)を引き起こすリスクもあるため注意が必要です。

またパフォーマンスを最適化する手法は様々ありますが、代表的な施策例は以下のとおりです。

まずはPageSpeed Insightsなどのツールを活用して、Webサイトの現状のパフォーマンスを確認しましょう。

Googleビジネスプロフィールの最適化も、LLMOにおける重要な施策のひとつです。

検索エンジンにおいてローカル検索結果を上位表示させる施策は、一般的に「MEO(Map Engine Optimization)」と呼ばれ、Googleマップ上での視認性向上や情報の信頼性確保に寄与します。

| 項目 | 詳細 |

| LLMからの信頼性が向上しやすい | 営業時間・所在地・写真・レビューなどが網羅されていれば、AIから信頼できる情報源とみなされやすくなる |

| 誤情報の生成リスクを抑制できる | LLMが誤った情報を出力してしまうリスクを防ぐ |

| ローカルクエリでのAI検索に対応できる | ChatGPTやGoogleのAI Overviewにおける店舗紹介系の回答で選ばれやすくなる |

LLM(大規模言語モデル)は、WebサイトだけでなくGoogleマップなどのローカル情報も参照しながら回答を生成しています。

たとえば「近くのおすすめ店は?」「◯◯駅周辺の美容室を教えて」といったクエリでは、Googleビジネスプロフィールの情報が引用元として使われるケースも増えています。

また、Googleビジネスプロフィールの整備によって、LLMから信用されやすくなり、誤情報の生成を防ぐ効果も期待できます。

店舗や事業所を構えてビジネスを展開する場合は、MEO対策も含めたローカル情報の整備を積極的に行いましょう。

サイテーション(Citation)とは、第三者のWebサイトやメディア、SNSなどで自社名やサービス名が言及されることを指します。

このような言及を獲得することで、LLMから信頼性・権威性・知名度が高いと評価されやすくなり、生成AIによる引用対象として選ばれる可能性が高まります。

サイテーション獲得に有効な施策は、以下のとおりです。

弊社(LeoSophia)では、プレスリリース配信などを含めた外部施策もご支援可能です。

被リンク・サイテーション・認知獲得を一貫して設計したい企業様は、お気軽にご相談ください。

サイテーションについてはこちら

関連記事: サイテーションとは?SEO・MEOへの影響と正しい獲得方法をわかりやすくに解説

LLMO対策を行う主なメリットは、以下の4つです。

ここでは、LLMO対策を行う各メリットを詳しく解説します。

現在は生成AIの利用者が増加傾向にあることから、LLMO対策の重要度が高まっていますので、ぜひ参考にしてください。

LLMO対策を効果的に行うことで、従来のSEOだけでは接点を持ちにくかった新規顧客や潜在層へのアプローチが可能になります。

LLMの回答結果には、自社の情報や自社サイトのリンクが掲載される可能性があるためです。

たとえば、潜在層がChatGPTやPerplexityで情報収集している際に、自社のサービスやコラムが紹介されれば、そのまま比較検討のフェーズに移行し、顕在層になる可能性が高まります。

また、仮に自社名やサービス名が明示されていなかったとしても、引用元としてリンクが掲載されていれば、ユーザーが自社サイトに訪問し、意図せぬ流入から見込み顧客化するケースもあり得ます。

現在は、SEOで検索上位を獲得しても、AI Overviewなどの影響でクリック率が低下傾向にあります。

こうした背景からも、LLMOによって生成AI内での接点を確保することが、新たな流入経路の確保・集客力向上に直結する可能性があるといえるでしょう。

以下のようなSEO対策の取り組みは、LLMO対策とも高い親和性を持つ施策です。

これらは検索エンジンに評価されるだけでなく、LLMからの信頼性評価や理解のしやすさにも直結するため、LLMO対策としても効果が期待できます。

LLMに自社コンテンツを正しく評価・引用してもらうためには、検索エンジンでの上位表示が前提になるケースが多い点にも注意が必要です。

検索結果の上位にあるコンテンツを信頼できる情報源として、LLMが優先的に参照する傾向があるためです。

言い換えれば、すでにSEO対策に力を入れている企業ほど、LLMO対策に必要な土台が整っていることが多く、追加施策のハードルも低くなるといえます。

LLMO対策を行うことで、検索順位が上位でなくても、生成AIに自社情報を引用・認識される可能性があります。

実際、FirstPageSageの調査では検索結果に表示されたページのうち、上位5件とリスティング広告が全体の86.9%のクリックを占めているとされており、検索順位が6位以下のページは集客効果を得にくいのが実情です。

※参照:Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025 – First Page Sage

また、検索ボリュームの大きいキーワードで検索上位を獲得するのは、競合も多く、難易度の高い取り組みとなります。

ただし、LLMOでは検索順位が上位でない記事でも、構造や信頼性・内容の独自性が高ければ、LLMに引用される可能性があります。

SEOで上位表示できないコンテンツでも認知・流入を獲得できる余地があるのです。

しかし、多くのLLMは検索上位の情報を信頼性の高い情報源とみなし、引用候補として優先する傾向があるため、SEOで上位を目指すのは引き続き重要な戦略のひとつといえるでしょう。

LLMO(大規模言語モデル最適化)は注目が高まりつつある一方で、以下のような理由から実際に本格導入している企業はまだ少数です。

LLMOは概念としてまだ新しく、施策が標準化されていないことや効果の可視化が難しいことから、本格的に取り組む企業は限られています。

一方で、競合が少ないことでLLMから引用されやすいポジションを獲得しやすく、早い段階でノウハウを蓄積することも可能です。

現在は、検索ではなく生成AIとの対話型検索で情報収集を行う方が多く、その傾向は今後ますます強まると考えられます。

SEO施策との親和性も高いため、早期に着手することで将来的な差別化につながるでしょう。

さまざまなメリットがあるLLMO対策ですが、以下のようなデメリットもあります。

それぞれを事前に確認し、デメリットに対してどのような対策を講じるかが重要です。

ここでは、LLMO対策の各デメリットについて詳しく解説します。

AIが生成する情報には、学習データの偏りや古さに起因する誤情報(ハルシネーション)のリスクが常に存在します。

自社に関する古い情報や誤った内容が引用されてしまうと、ユーザーの誤認やブランド毀損につながる可能性も否定できません。

外部要因が絡む以上、ハルシネーションのリスクを完全に排除はできません。

しかし、LLMO対策を行わない場合でもハルシネーションによる影響を受けるリスクは存在します。

構造化データやプレスリリースの配信といったLLMO対策を行い、誤情報が生成されるリスクを最小限に抑えることが大切です。

LLMO対策によって自社情報がLLMに引用されても、ユーザーがリンクをクリックせず、検索結果だけで満足して離脱するゼロクリック検索が起きる可能性があります。

特に、AIの回答だけで情報収集が完結してしまうケースでは、Webサイトへの流入やCVの機会が減少する恐れがあるため注意が必要です。

ゼロクリックの発生を完全に防ぐことは難しいものの、以下のような対策によって、アクセス獲得につなげる余地はあります。

引用されるだけでは終わらせない工夫を盛り込むことで、認知獲得だけでなくアクセス数の増加につなげられるでしょう。

LLMO対策は、現時点ではSEOのように明確な数値で成果を可視化しづらいのが課題です。

SEOではサーチコンソールやGA4などのツールを活用して、検索順位やクリック数、流入経路などを計測できますが、LLMOには測定手段が存在しません。

AIに引用されたかどうか、どの経路でユーザーに届いたかを把握することが難しく、明確なKPIに基づいたPDCAを回すのは現実的ではないのが現状です。

現状は、SEO対策とともに信頼性の高いコンテンツを積み重ねていくことが、将来の認知・集客数の増加に向けて重要です。

LLMO対策は、自社サイトの情報を生成AIに評価・引用されるよう最適化する施策です。

ChatGPTやAI Overviewなどの登場により、情報収集が検索から対話型検索へとシフトしつつある中で、LLMO対策を適切に行うことで、企業の認知拡大や新たな流入経路の確保が期待できます。

また生成AIは検索エンジンで高く評価された情報を参照する傾向があるため、以下のようにSEO対策を通じて検索結果での上位表示を獲得することが重要です。

質の低いコンテンツはAIに選ばれにくいため、E-E-A-Tやコンテンツ構造、独自情報の掲載などを意識しながら、AIとユーザーの両方に評価される質の高いコンテンツ制作をしましょう。

しかし、SEOに関するノウハウや社内リソースが不足している企業様は、ぜひ弊社(LeoSophia)へご相談ください。

弊社(LeoSophia)では、豊富な実績に基づいた業界・競合調査から戦略設計・SEOに強いコンテンツ制作・効果測定・改善まで一気通貫でご支援しています。

「何から始めればよいか分からない」という場合でも、無料カウンセリングで現状の課題を一緒に整理させていただきますので、ぜひご相談ください。

| 実例を基にオウンドメディアの成功事例・戦略を具体的に解説しています! |

▼この資料でわかること ・戦略設計するうえでの具体的な課題整理やKPI設計 ・成果に繋げるオウンドメディア運営に必要なこと ・オウンドメディアの実績を見る際の注意点 まずは資料にお目通しいただけますと幸いです。 専用レポートをご希望の方は、下記フォームのお悩み詳細欄に 「無料相談希望」とご記入ください。 別途でご案内を差し上げます。 |

記事カテゴリー

人気記事