生成AI時代に必須のLLMO対策とは?AIO・SEOとの違いや今すぐ始めるべき対策を解説

突然、検索順位が下がってしまい、効果的な施策を焦って探していませんか?

検索結果の上位が下落する原因には、Googleアルゴリズムの変動だけでなく、競合の台頭やコンテンツの陳腐化、技術的な問題など様々な要素が考えられます。

本記事では、弊社が長年のSEOメディア運用で蓄積してきたノウハウの一つ「順位下落時の15のチェックポイント」を包み隠さず公開。

順位低下の要因を正しく特定し、再び上位に戻すための実践的なヒントをお届けます。

記事の最後には、実際に弊社で順位を向上させた施策の事例を紹介しているので、順位が下落して困っているSEO担当者の方には是非ご覧ください。

| 8/6(水)AI時代のSEO戦略ウェビナーを開催! |

▼本セミナーで学べること▼ ・生成AI時代に成果を出す”戦略的コンテンツ活用” ・オウンドメディアを活用した具体的なマーケ戦略 ・確度高くSEO上位表示を狙うための具体ノウハウ 参加費は無料なので、ぜひお気軽にご参加ください! |

LeoSophiaのサービスに関する確認・お問い合わせはこちら>>>

SEO対策に関する無料ホワイトペーパーのダウンロードはこちら>>>

関連記事: SEO記事とは?目的や上位表示させる書き方の流れを詳しく解説!

関連記事: リライトのやり方を具体的に解説!効果的なリライト例も紹介

目次

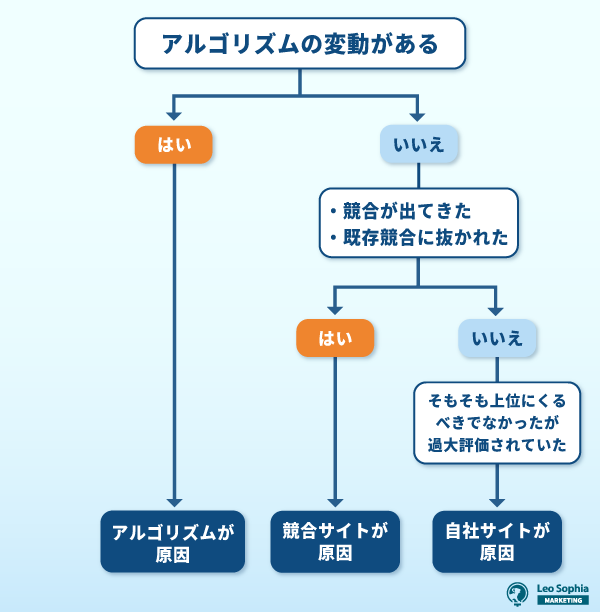

検索順位の低下には、いくつかの原因がありますが、ここでは3つのパターンに分類し解説します。

分析をする際にも、下記の順番でチェックを進めていただけるとスムーズに要因確認ができるでしょう。

検索順位の低下は、ウェブサイト運営者にとって死活問題です。

ぜひこの項目をお読みいただき、まずは下落した記事が3つのパターンの内のどれに当てはまるのかをご確認しましょう。

どのパターンかによって今後取るべき対策が異なってくるので、読み飛ばさず熟読していただけると、活路が見えてくるはずです。

またこちらでは弊社が実際に行って表示順位の向上に効いた施策を解説していますので、合わせてご参考ください。

検索順位の低下には、検索エンジンのアルゴリズムの変更が大きな影響を及ぼします。

検索エンジンは常に最適なユーザー体験を提供するためにアルゴリズムの更新を行っているからです。

そのため、下記のようなアルゴリズムの変更が、検索順位の低下につながる可能性があります。

これらのアルゴリズムの変更に適応できないと、検索順位の低下を招く可能性があります。

そのため、検索エンジンの動向を常に注視し、適切な対策を講じることが重要です。

しかし、多くの場合事前に対応することは非常に難しいため、アルゴリズム中は静観し、完了してから原因を探って改善していく方向性がベストです。

検索順位の低下には、自社サイトの問題点も大きな影響を及ぼします。

記事公開当初はSEOで過大評価をされて順位が高かったものの、時間が経過する毎に下記で記載している内容が露呈し、検索順位が下がってしまうケースがあります。

自社サイトの問題点を適切に把握し、必要な改善を行うことで、下がってしまった順位を元に戻せる可能性が高まります。

弊社オリジナルのチェックシートを活用して、コンテンツの質、SEO対策、サイト構造等を定期的に確認し、適切な対策を検討してみてください。

関連記事: Googleにインデックスされない原因とは?対処法を徹底解説

SEOは相対評価で決まるため、競合サイトが順位を上げたことであなたが担当している記事の順位が下落したと考えられます。

下記の要素を持った競合サイトが新規で出てきたり、中長期的に下記内容改善の施策を行ってきた既存の競合サイトが順位を上げてくることがあります。

順位が下がってしまった際の競合サイトの分析は、検索順位を元に戻す上で重要な要素です。

自社サイトと競合サイトの差分を把握し、競合サイトに勝るサイトを目指すことが、検索順位の向上につながります。

| 【チェックリスト】SEOオウンドメディアが上手くいってない理由はこれかも! |

今の運用に課題があって解決したい…。 という方はぜひダウンロードしてご活用ください。 無料のチェックリストで検索順位低下の要因を確認する |

検索順位が下がった際は、様々な要因を考慮し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、検索順位が下がった時にチェックすべき15の項目を紹介します。

まずは検索エンジン側の原因や何かしらのエラーが発生していないかを確認します(15の項目の内①②参照)

問題がない場合、自社サイトの状況を確認して「本当は順位が上がるべきではなかったものの、基本的な内容ができておらず過大評価されていた」か否かを確認して対策を講じます(15の項目の内③~⑬参照)

上記が問題無い場合、新規で競合サイトが登場したり既存のサイトが施策を実施して順位を上げた可能性が考えられるため、競合分析を実施します(15の項目の内⑭⑮参照)

下記がチェックすべき15の項目なので、上から順番にご確認いただきたいです。

コンテンツの質やサイト構造、SEO対策、ペナルティ、ユーザー体験など、幅広い観点からサイトを分析し、問題点を特定することが重要です。

検索順位の低下は、一朝一夕には解決できない課題かもしれませんが、これらのチェック項目を参考に、地道な改善を重ねることで、検索順位の回復を目指すことができるでしょう。

そのため、この項目で紹介している全ての内容が非常に重要になってくるため「そんなことか」と読み飛ばさずに、一つ一つ読み進めていただきたいです。

ただ少々専門的な内容も含まれるので、ご自身での改善が難しいと感じた方は弊社の無料相談をご利用ください。

検索順位の低下には、Googleが公式に発表しているアルゴリズムの変更が影響している可能性があります。

Googleは定期的にウェブサイトの評価アルゴリズムを更新しており、その変更内容は公式ブログやツイッター等で発表されています。

>>Google公式Twitter

>>Google公式ブログ

これらの公式アナウンスを確認することで、検索順位低下の原因を特定できる場合があります。

例えば、Googleが「コンテンツの質」や「ページエクスペリエンス」を重視するアルゴリズム変更を行った場合、それらの指標が自社サイトで低下していると、検索順位の低下につながる可能性があります。

Googleの公式アナウンスを定期的に確認し、自社サイトの課題と照らし合わせることで、検索順位の低下の原因を特定し、適切な対策を講じることができます。

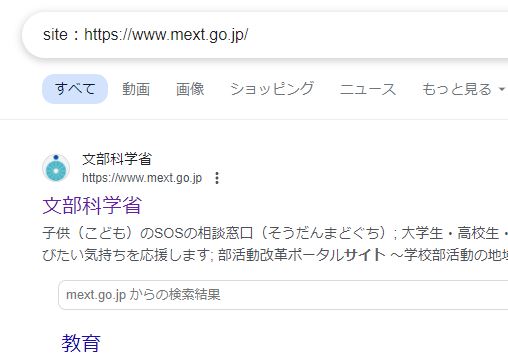

もし、検索順位が大幅に下落してしまっていたり、圏外になってしまった場合はGoogleのインデックスから外れてしまっている可能性があります。

Googleのクロールの過程で、サイトのページがインデックスから外れてしまうことがあります。インデックスから外れると、そのページは検索結果に表示されなくなります。

インデックスから外れる主な原因は以下の通りです。

サーチコンソールでインデックスの状況を確認し、問題があれば原因を特定して対策を講じる必要があります。

あるいは、最も簡単に調べるには「site:」で確認するとよいでしょう。

まずは、何かしらの外的エラーが発生していないかを調査することが重要です。

ここまでの内容が問題ない場合、自社サイトに原因がある可能性が高いので、続きを読み進めていただきたいです。

記事公開当初は過大評価をされていたものの、時間が経過して自社の記事質の低さが競合よりも劣っていることが露呈することで、検索順位を落としてしまった可能性があります。

記事の質が低い場合、検索エンジンはユーザーにとって有益でないと判断し、順位を下げる傾向にあるからです。

Googleの公式セントラルブログから読み取ると、下記が質の低いサイトとみなされています。

例えば、弊社の場合累計70にも及ぶ独自レギュレーションの基準を満たした記事のみを公開しています。

特にライターを複数抱えている企業メディアの場合、記事質がばらけてしまい、質が低いまま公開されるリスクがあるため、自社(あなた)独自の執筆レギュレーションを作成することも改善策の1つでしょう。

また、記事を公開後しばらくしてから順位が下落した場合、単に記事内情報が古くなっている可能性があるので、情報の見直しを行うとよいでしょう。

効果的なリライトのやり方を知りたい方はこちら。

関連記事: リライトのやり方を具体的に解説!効果的なリライト例も紹介

検索順位の低下には、直近の記事リライトで過剰なSEO対策を行ってしまった可能性があります。

検索エンジンは、不自然なSEO最適化は好ましくないと判断する場合があるからです。

過剰なSEO対策の例としては以下のようなものが考えられます。

これらの対策は一時的に検索順位を上げることはできますが、長期的にはGoogleのガイドラインに反するため、ペナルティを受ける可能性があります。

適切なSEO対策とは、ユーザーの視点に立ち、自然な形でコンテンツの価値を高めることが重要です。

キーワード選定等のミスにより、重複(カニバリ)が起こる記事を作成して公開してしまったことで、順位が下落してしまった可能性が考えられます。

記事のカニバリとは、同一のキーワードや類似したテーマの記事が複数存在することで、サイト内で競合してしまう状態のことです。

これにより、検索エンジンが最適な記事を判断できず、検索順位の低下につながります。

カニバリが起きている可能性を確認するには、以下の点に注目する必要があります。

実際に狙っているキーワードで検索してみて、2つ以上の記事がヒットしているかを確認する方法が最も簡単でしょう。

記事のカニバリがある場合、「2つの記事を統合する」「どちらかをnoindex&非公開」「狙うキーワードを変更する」で解消することが可能です。

キーワード選定のやり方をより詳しく確認したい方はこちら。

関連記事: SEOのキーワード選定のやり方とコツを伝授!抑えるポイントや注意点をチェック

検索順位の低下には、人気の高いキーワードを含む見出しを削除してしまった可能性があります。

流入数の多いキーワードを含む見出しは、重要なコンテンツであることが多いです。

そのような見出しを削除してしまうと、検索エンジンにとって有益なコンテンツが失われ、順位低下につながる可能性があります。

見出しの変更や削除を行う際は、Googleサーチコンソールで、該当クエリへのクリック数や表示回数が多くないかを事前に確認することが重要です。

人気のキーワードを含む見出しを削除してしまった場合、記事のリビジョン機能等で一時的に以前の状態に戻して、元の順位に戻るか確認することをおすすめします。

被リンクを一気に増やしてしまうと、検索順位の低下につながる恐れがあります。

被リンクは検索エンジンにとって重要な評価指標の1つですが、短期間で大量の被リンクを獲得しようとすると、検索エンジンから不自然な行為と判断される可能性があります。

このような不自然なリンク構築は、一時的に検索順位を上げることはできますが、長期的にはペナルティを受ける恐れがあります。

適切なリンク構築とは、関連性の高い良質なサイトからの被リンクを、継続的に獲得していくことです。一気に大量のリンクを得るのではなく、自然な形でリンク数を増やすことが重要です。

悪質なサイトからリンクを受けてしまった場合も検索順位の低下につながります。

検索エンジンは、リンク元サイトの信頼性や関連性を評価し、リンクの質を判断するからです。

悪質なサイトからのリンクは、自社サイトの信頼性を下げ、検索順位の低下につながる可能性があります。悪質なサイトの例としては、以下のようなものが考えられます。

このような悪質なサイトからのリンクを受けている場合は、できるだけ早期に対策を講じる必要があります。

リンク元サイトの確認と、必要に応じてGoogleサーチコンソールでリンクを否認することが重要です。

質の高い被リンクを獲得する方法はこちら。

関連記事: 被リンクを獲得する方法を紹介!注意点やどの程度獲得すべきかもチェック

検索順位の低下の要因の1つに、ページをnoindexにしてしまった可能性が考えられます。

noindexは、検索エンジンにそのページをインデックスしないよう指示するタグです。このタグが付与されたページは、検索結果に表示されなくなるため、検索順位の低下につながります。

例えば、「SEO Simple Pack」というプラグインを利用している方なら、記事編集画面下部の「このページの”robots”タグ」を確認してください。

もし「インデックスさせない(noindex)」になっている場合、「デフォルト設定のまま」に変更しましょう。

このようなnoindexの設定は、ふとした際に意図せず行われることがあるため、検索順位が低下した際は必ず確認する必要があります。

| 【チェックリスト】SEOオウンドメディアが上手くいってない理由はこれかも! |

今の運用に課題があって解決したい…。 という方はぜひダウンロードしてご活用ください。 無料のチェックリストで検索順位低下の要因を確認する |

>>その他のお役立ち資料をご覧になりたい方はこちらをクリック

ウェブサイト上に低品質な記事ページが存在すると、Googleはそのサイト全体の品質が低いと判断する可能性があります。

前回のクローラー回遊以降、低品質記事がサイト全体に多いと判明した場合、サイト全体で順位が下落してしまう可能性が考えられます。

低品質ページとは、以下のような特徴を持つページを指します。

このような低品質ページに対しては、noindexタグを設定することで、Googleのインデックスから外すことができます。

サーチコンソールの「インデックスカバレッジレポート」で、noindexタグの設定状況を確認できます。

低品質ページをインデックスから外すことで、サイト全体の品質評価が上がり、検索順位の改善が期待できます。

定期的にコンテンツの見直しを行い、noindexタグの適切な設定を心がけましょう

ペナルティとは、検索エンジンの品質ガイドラインに違反した場合に課される制裁措置のことです。

ペナルティを受けると、検索結果での表示順位が大幅に下がったり、完全に除外されたりする可能性があり、サイト名で検索しても検索結果に全く表示されません。

ペナルティの主な原因としては以下のようなものが考えられます。

ペナルティを受けている場合、Googleサーチコンソールを通じて下記のような警告メールが届きます。

ペナルティを受けている場合は、速やかに原因を特定し、適切な対策を講じる必要があります。ペナルティの解除には時間がかかる場合もあるため、早期発見と迅速な対応が重要です。

検索順位の低下には、ページエクスペリエンスの指標の悪化が影響している可能性があります。

ページエクスペリエンスとは、ユーザーがウェブページを閲覧する際の体験の質を表す指標です。Googleは2021年5月から、ページエクスペリエンスをランキング要因の1つとして採用しています。

具体的なページエクスペリエンスの指標には以下のようなものがあります。

上記の指標は下記サイトで確認することが可能です。

また、Googleサーチコンソールでもページエクスペリエンスを確認することが可能です。

これらの指標が良好であれば、ユーザーにとって快適な体験が提供できると判断され、検索順位の向上につながります。

robots.txtファイルでクロールを弾いてしまっていることが、検索順位低下の可能性として考えられます。

robots.txtファイルは、検索エンジンのクローラーに対してクロールを許可するページとしないページを指定するためのファイルです。

※上記は厚生労働省のrobots.txtファイル

このファイルで、クロールを許可しないように設定してしまうと、検索エンジンがページをインデックスできなくなり、検索順位の低下につながります。

robots.txtファイルでクロールを弾いてしまう主な原因としては以下のようなものが考えられます。

robots.txtファイルの設定を見直し、必要なページがクロールされるように適切に設定することで、検索順位の回復が期待できます。

ここまでの自社サイトの要因を確認して、問題ないと判断できれば競合サイトが原因であるパターンが考えられるので、続きを読み進めていただきたいです。

自社のサイトよりコンテンツのレベルが高い競合サイトが新規で現れたり、既存の競合サイトが何かしらの施策を実施して順位を上げた結果、記事の順位が下がってしまった可能性が考えられます。

自社サイトと競合サイトを比較し、まずは記事単位/サイト単位のどちらで差異があるかを確認する必要があります。

記事単位かサイト単位かはGRC等の順位計測ツールを使うことで判別がつくでしょう。

例えば下記のように、同じメディアの複数記事で順位が下落している場合は「サイト単位での下落」と判断ができます。

特定の記事だけなのか、サイト全体なのか目星を付けてから対策を行うことは、今後の対策を効率化する観点でも非常に重要です。

自社の記事よりもコンテンツのレベルが高い競合記事が登場した場合、以下の点で差分を確認する必要があります。

競合サイトの記事が自社の記事よりも優れている場合、検索エンジンは優れている記事を上位に表示する傾向にあります。

自社の記事の弱点を特定し、競合サイトに勝るコンテンツを提供することが、検索順位の回復につながります。

自社のサイトよりもサイトの作り込みレベルが高い競合が出現した場合、以下の点で差分を確認する必要があります。

サイト単位で競合サイトと比較し、以下の点で差がないかを確認する必要があります。

どれも非常に基本的な部分なので、必ず対策することをおすすめします。

自社サイトの弱点を特定し、競合サイトに勝るサイト構造や機能を実現することで、検索順位が向上する可能性があります。

競合サイトが中長期的に被リンク獲得施策等を実施しており、現時点での競合サイトの被リンクやドメインランクが高いために、あなたの記事が順位を落としてしまった可能性が考えられます。

被リンク数は、検索エンジンにとって重要な評価指標の1つです。競合サイトが自社サイトよりも多くの外部サイトからリンクを獲得している場合、検索順位の低下につながります。

▼被リンクはAhrefsで確認可能

競合サイトのドメインランクが自社サイトを上回っている場合、まずは本記事他の項目で紹介している内容を実践して、中長期的に記事やサイトの評価を上げることをおすすめします。

▼ドメインランク

これらの指標を競合サイトと比較し、自社サイトの弱点を特定することが重要です。

外部サイトからのリンク獲得や、ドメインの信頼性向上に取り組むことで、検索順位の回復が期待できます。

| SEOの外注化を検討したい方はこちらをご覧ください! |

▼この資料でわかること ・状況に応じた内製or外注の判断基準 ・外部の支援会社を活用するメリット&デメリット ・適切な支援会社を見極めるためのチェックポイント まずは資料にお目通しいただけますと幸いです。 |

検索順位が下落した際は下記2つの観点から原因を調査することが重要です。

この項目では、それぞれの具体的な調査方法を紹介していくので、早急に下落した順位を回復させたい人は続きをご覧ください。

検索順位の低下の原因を特定する際は、まず自社サイト、競合サイト、Googleのアルゴリズム変更のどれが影響しているのかを確認する必要があります。

まずはGoogleが公式に発表しているアルゴリズムの変更にも注目する必要があります。Googleは定期的にウェブサイトの評価基準を更新しており、その変更内容が自社サイトの検索順位に影響を及ぼしている可能性があります。

自社サイトの内部要因としては、本記事で紹介したコンテンツの質や最適化状況、ページエクスペリエンス等が考えられます。これらの指標が低下していないか、あるいは元々低いレベルで過大評価されていたか否かを確認し、問題があれば改善に取り組みます。

最後に競合サイトの動向を分析することも重要です。競合サイトがより魅力的なコンテンツを提供したり、SEO対策を強化したりしていないかを確認し、自社サイトの差別化を図る必要があります。

これら3つの要因を丁寧に分析し、検索順位低下の根本原因を特定することが重要です。

検索順位低下の原因を特定する際は、サイト全体、個別の記事、特定のキーワード等、どの単位で問題が発生しているのかを詳細に分析する必要があります。

まずは、サイト全体の指標を確認します。

Googleサーチコンソールで、順位が下落した前後の同期間で数値を比較することが重要です。

※「Googleサーチコンソール>日付>比較>カスタムで期間を入力」で確認することが可能

上記の例のように軒並み順位が下落している状況であれば、サイト全体の問題が考えられます。

次に、個別の記事のパフォーマンスを確認します。特定の記事の検索順位が大幅に下がっていないか、検索順位が下がった日付の前後で比較して確認します。

「ページ」で特定の記事のみが下落していた場合は、記事の順位が下落したと考えられるでしょう。

問題のある記事を特定し、コンテンツの改善に取り組みます。

さらに、特定のキーワードの検索順位の変動にも注目する必要があります。特定のキーワードで順位が大きく下落している場合は、そのキーワードに関連するコンテンツの最適化が必要です。

同じくGoogleサーチコンソールの「クエリ」で該当記事が獲得している「クエリ」の順位を確認することができます。

これらの分析を通じて、検索順位低下の原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。

検索順位が下落した際に順位を向上させる4つの施策を公開します。

これらを行うことで、中長期的に記事やサイトの評価が向上し、下がってしまった順位をもとに戻すことはもちろん、順位下落のリスクを軽減できるでしょう。

| 【KW調査シート付き!上位表示に課題がある方はあわせてチェック! |

【こんな人におすすめ】 ・施策を繰り返しているけどなかなか掲載順位が上がらない… ・検索意図が重要なのはわかるけど、具体的にどう調べたらいいのかわからない。 ・上位を獲得できているサイトと自サイトの違いが知りたい 専用レポートをご希望の方は、下記フォームのお悩み詳細欄に 「無料相談希望」とご記入ください。 別途でご案内を差し上げます。 無料でお役立ち資料をダウンロードする |

>>その他のお役立ち資料をご覧になりたい方はこちらをクリック

検索順位を上げる方法について詳しくはこちら!

関連記事: 【具体的に紹介】検索順位を上げる秘訣を解説

サービス詳細:LeoSophia流SEOオウンドメディア支援内容はこちらをご覧ください。

検索順位低下の原因が自社サイトの内部要因にある場合、下記で記載した内部SEO対策が漏れなくできているか確認する必要があります。

具体的には以下のような取り組みが考えられます。

上記はどれも基本的な内容なので、記事公開後に対策ができていないことが露呈してしまうと、検索順位低下に繋がってしまいます。

これらの内部対策を行うことで、検索エンジンがサイトを適切にクロールし、インデックスし、ユーザーにとって価値の高いサイトとして評価されやすくなります。

内部施策についてさらに詳しく知りたい方はこちら。

関連記事: 内部施策で行うべき19項目を解説!やってはいけない対策も要確認

順位が低下してしまった記事より被リンク数が多くドメインランクが高い競合が出現した場合、外部SEO対策を実施することをおすすめします。

具体的には以下のような取り組みが考えられます。

これらの外部SEO対策を行うことで、検索エンジンからの評価が高まり、検索順位の回復が期待できます。

外部施策についてさらに詳しく知りたい方はこちら。

関連記事: 外部施策の具体的な方法を紹介!注意点を把握して競合と差をつける

記事公開時の質が低いものの、SEOで過大評価を受けており今回順位が下がってしまった場合、価値あるコンテンツであるか見直してみることをおすすめします。

Googleの公式ブログから読み取ると、ユーザーにとって価値のあるコンテンツとは、以下のような特徴を持つものです。

このようなコンテンツを作成することで、ユーザーの満足度が高まり、検索エンジンからも高い評価を得られるようになります。

結果として、一度順位を落としてしまった記事でも、順位を回復させられる可能性があります。

繰り返しですが、弊社の場合累計70にも及ぶ独自レギュレーションを満たした記事のみを公開しています。

そのため、ライターによって記事質がバラつくリスクを最小限するどころか、社内全体で高品質な記事を作成する体制を作ることができています。

弊社の独自レギュレーションの一部

もちろん、コンテンツの質を高めるだけでなく、内部SEO対策や外部SEO対策も同時に行うことが重要です。

ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供し、SEO対策を施すことで、検索順位の本質的な向上が期待できます。

SEO記事の書き方については下記でも詳しく解説しています。

関連記事: SEO記事とは?目的や上位表示させる書き方の流れを詳しく解説!

EEATを担保した競合が出現した場合、あるいはそもそもEEAT対策を行っていなかった場合、あなたの記事・サイトもEEAT向上に努めることをおすすめします。

EEATとは、「Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness」の頭文字を取ったものでGoogleが提唱するコンテンツの質を評価する4つの要素です。

これらの要素を高めることで、検索エンジンから再評価され、検索順位の改善につながります。

具体的には以下のような取り組みが考えられます。弊社のこれまでの経験上、下記箇条書きの上から順番に取り組みやすいと考えています。

EEATを意識したコンテンツ作成を行うことで、検索順位の本質的な向上が期待できます。

E-E-A-Tについてさらに詳しく知りたい方はこちら。

関連記事: E-E-A-Tはなぜ重視される?それぞれのSEO効果を詳しく解説

順位が下落してしまったものの、回復した事例を紹介します。

下記は弊社が運営しているとあるメディアですが、画像の通り2度の順位下落に見舞われ、売り上げにも大きな影響がでていました。

原因分析の結果、以下の2点が検索順位低下の主な要因であることが判明しました。

上記の原因に対する適切な対策を講じることで、わずか数か月で順位は回復し、売り上げも戻すことができました。

弊社の事例が、検索順位回復のヒントになれば幸いです。

| 実例を基にオウンドメディアの成功事例・戦略を具体的に解説しています! |

▼この資料でわかること ・戦略設計するうえでの具体的な課題整理やKPI設計 ・成果に繋げるオウンドメディア運営に必要なこと ・オウンドメディアの実績を見る際の注意点 まずは資料にお目通しいただけますと幸いです。 専用レポートをご希望の方は、下記フォームのお悩み詳細欄に 「無料相談希望」とご記入ください。 別途でご案内を差し上げます。 |

>>その他のお役立ち資料をご覧になりたい方はこちらをクリック

検索順位の低下は、ウェブサイトの運営者にとって大きな課題ですが、適切な対策を講じることで、検索順位の回復が期待できます。

本記事では、検索順位が下がった際の原因調査方法と、検索順位を本質的に向上させるための4つの対策について解説しました。

まず、検索順位低下の原因を特定するために、自社サイト、競合サイト、Googleのアルゴリズム変更のどれが影響しているのかを確認する必要があります。

また、サイト全体、個別の記事、特定のキーワードなど、どの単位で問題が発生しているのかを詳細に分析することも重要です。

次に、検索順位を本質的に向上させるための4つの対策として、以下のことが挙げられます。

これらの対策を組み合わせて実施することで、検索エンジンからの評価が高まり、検索順位の回復が期待できます。

ただ、対策をするリソースが社内になく困っている方もいることでしょう。

そのようなお悩みがある方は、SEO対策の戦略立案から実行まで、一気通貫型SEOオウンドメディア運用支援でビジネス課題の解決に向けてお供させていただけませんか?

弊社は6領域24ビジネスを展開する事業会社です。創業から10年SEOに携わっており、これまで25ジャンル50以上のメディアを自社運営・クライアント支援をしてまいりました。

豊富なメディア運営の経験を活かしてお客様のビジネスを徹底的に理解し、獲得すべきユーザーを明確にしてSEOの力でビジネス課題の解決にコミットしていく。それが私たちからお客様への宣言です。

弊社では、定額の月額料金や決まったプランはありません。お客様のサイト規模や目標、予算に応じて改善のための最適なプランニングをご提案いたします。無料診断も行なっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事カテゴリー

人気記事